师范类专业认证知识30问

1.师范类专业认证概念

师范类专业认证是专门性教育评估认证机构依照认证标准对师范类专业人才培养质量状况实施的一种外部评价过程,旨在证明当前和可预见的一段时间内,专业能否达到既定的人才培养质量标准。

2.师范认证的基本理念

“学生中心、产出导向、持续改进”,是师范类专业认证工作的行动指针,贯穿师范类专业认证全过程。

3.师范认证的根本宗旨和目的

(1)师范认证的根本宗旨

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,落实立德树人根本任务,培育大国良师,深化新时代教师教育改革、全面保障和提高师范类专业人才培养质量、推进师范类专业内涵式发展。师范类专业认证是我国高等教育质量保障体系的重要组成部分。

(2)师范认证的目的

师范类专业认证的核心是证明接受认证专业所培养的师范生在毕业时知识能力素质能否达到相应标准要求。其目的是:推动师范人才培养体系的重塑,推动师范类专业注重内涵建设,聚焦师范生能力培养,改革培养体制机制,建立基于产出的持续改进质量保障机制和质量文化,不断提高人才培养质量。

4.师范认证的三大任务

师范类专业认证的任务是“以评促建、以评促改、以评促强”。

(1)“以评促建”旨在通过“兜底”监测,督促高校加大师范类专业建设投入,保证师范类专业办学基本条件达到国家基本要求。

(2)“以评促改”旨在通过“合格”认证,推动高校深化师范类专业教学改革,尤其是培养模式和实践教学改革,保证师范类专业教学质量达到国家合格标准要求。

(3)“以评促强”旨在通过“卓越”认证,引导师范类专业做精做强,保证师范类专业教学质量达到国家卓越标准要求,形成基于产出的持续改进质量保障机制和追求卓越的质量文化,不断提高师范人才培养质量和国际竞争力。

5.师范认证的指导思想

“三个促进”:以评促建,以评促改,以评促强。“二个突出”:突出学生中心,突出持续改进。“三个提高”:提高课堂教学质量,落实教师主体责任;提高实践教学水平,完善政府高校中小学协同育人机制;提高质量保障力度,强调质量文化建设。

6.核心理念“以学生为中心”的教育观,要注意的“六个落实”是什么?

适应学习需求;突出学为主体;服务全程成长;养成师德师能;促进全面发展;成就从教志愿。

7.师范认证的类型和层级

师范类专业认证构建了“横向三类覆盖”“纵向三级递进”体系:

(1)“横向三类覆盖”指的是三种类型的专业认证:“中学教育专业认证”“小学教育专业认证”和“学前教育专业认证”。

(2)“纵向三级递进”指的是各类专业的三个认证层级:第一级定位于师范类专业办学基本要求监测。第二级定位于师范类专业教学质量合格标准认证。第三级定位于师范类专业教学质量卓越标准认证。

第一级认证达标,才可以申请第二级认证;通过第二认证,才可以申请第三级认证。

8.师范认证第二、三级认证的工作程序

一般分为七个阶段:申请与受理→专业自评→材料审核→现场考查→结论审议→结论审定→整改提高。

9.师范认证专家现场考查的方式

师范类专业认证考查方式:专家组在审阅专业《自评报告》和《数据分析报告》等认证材料的基础上,通过深度访谈、听课看课、考查走访、查阅文卷、集体评议等方式,对专业达成认证标准情况做出评判,给出考查结论与建议,并向高校现场反馈意见。

10.师范认证第二级认证考查具体指标

师范类专业二级认证标准是国家对师范类专业教学质量的合格要求,包括“培养目标”“毕业要求”“课程与教学”“合作与实践”“师资队伍”“支持条件”“质量保障”“学生发展”等8个一级指标和38个二级指标。

11.师范认证重点考查的“五个度”

(1)培养效果对培养目标的达成度。

(2)专业定位对社会需求的适应度。

(3)师资及教学资源对人才培养的支撑度。

(4)人才培养质量保障体系运行的有效度。

(5)学生和用人单位对人才培养的满意度。

12.“OBE”教育模式

OBE,是Outcomes-based Education的缩写,即基于学习产出的教育模式。教育者必须对学生毕业时应达到的能力及其水平有清楚的构想,然后寻求设计适宜的教育结构来保证学生达到这些预期目标。学生产出而非教科书或教师经验成为驱动教育系统运作的动力,这显然同传统上内容驱动和重视投入的教育形成了鲜明对比,OBE教育模式可被认为是一种教育范式的革新。师范类专业认证OBE是专业人才培养体系设定的原则性理念,即“产出导向的人才培养体系”,认证关注点可以概括为“三个三”。

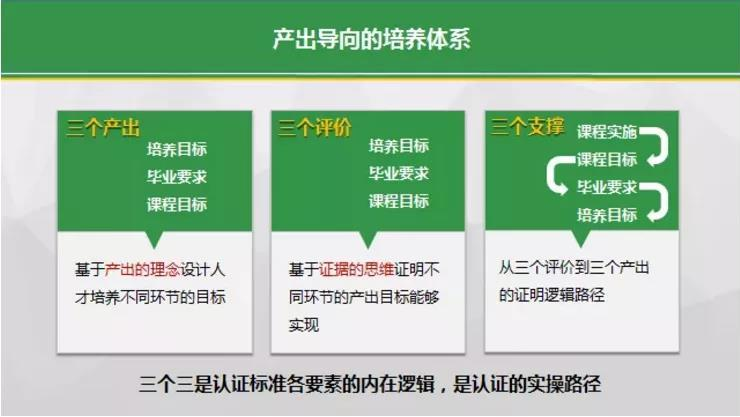

13.“产出导向”中的“三个三”

“三个三”指产出导向的培养体系中“三个产出、三个评价、三个支撑”,是师范认证标准各要素的内在逻辑,是认证的实操路径。(图一)

(1)“三个产出”指基于产出理念设计人才培养不同环节的目标。

(2)“三个评价”基于证据的思维证明不同环节的产出目标能够实现。

(3)“三个支撑”从三个评价到三个产出的证明逻辑路径。

图一 产出导向的培养体系

14.师范类专业树立“产出导向”的人才培养观

师范专业应该做好“六个对接”:

“反向设计”人才培养方案:

(1)对接基础教育师资需求设计培养目标。

(2)对接教育教学岗位需求设计毕业要求。

(3)对接毕业要求设计课程体系与教学环节。

“正向施工”落实和评估培养效果:

(4)对接课程目标“产出”应知应会。

(5)对接毕业要求“产出”学习成果。

(6)对接培养目标“产出”师范人才。

15.师范类专业的“持续改进”

确立“持续改进”的质量观,做好“三个跟踪”,推进“三个转变”。

“三个跟踪”是:

(1)跟踪基础教育改革新发展,更新培养目标。

(2)跟踪教育教学岗位新需求,更新毕业要求。

(3)跟踪知识能力素养新规格,更新课程与教学。

“三个转变”是:

(1)推进从专业自足(学校/教师/学生)向需求导向(政府/基教学生/学校/教师)转变。

(2)推进以教为中心(教了/重知识传授)向以学生为中心(学了/重能力养成)转变。

(3)推进内部监控(自我循环)向内外评价(反向设计/正向施工)转变。不断改进教学内容及教学方法,持续提高课堂教学质量。

16.师范类专业认证关注的“三个机制”健全

第一个机制:质量监控机制(课程教学/教育实践/学习成果)。

第二个机制:达成情况评价机制(课程目标/毕业要求/培养目标)。

第三个机制:持续改进机制(基于评价结果的改进)。

17.师范类专业认证对专业培养目标的设定提出的要求

培养目标的内容包括服务面向、服务定位和人才规格等内容。要对师范生毕业5年左右的具体能力和表现有清晰的表述,反映师范生毕业后 5 年左右在社会和专业领域的发展预期,体现专业特色和优势,并能够为师范生、教师、教学管理人员及其他利益相关方所理解和认同。并要求定期对培养目标的合理性进行评价,并能根据评价结果对培养目标进行必要修订。评价和修订过程应有利益相关方参与。

18.师范认证对师范生的毕业要求

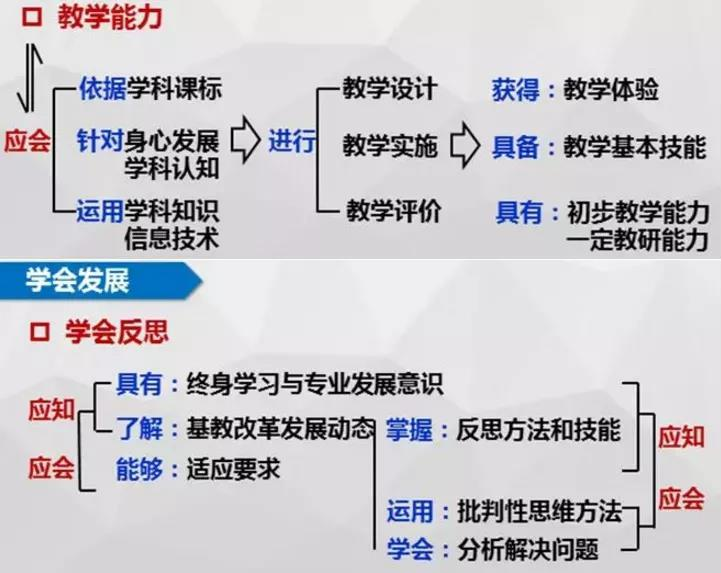

中学、小学、学前教育专业认证(二级)毕业要求包括八个方面:师德规范、教育情怀、学科素养、教学能力、班级指导、综合育人、学会反思、沟通合作。 每一毕业要求有具体的细则,以“教学能力”和“学会反思”为例(图二):

图二 教训能力和学会反思毕业要求

19.“一践行三学会”

“一践行三学会”是师范类专业对所培养的合格教师在专业素质方面提出的要求,是对毕业要求的进一步概括,指“践行师德,学会教学,学会育人,学会发展”。

20.师范类专业认证结论的用途

通过第二级认证专业的师范毕业生,可由高校自行组织中小学教师资格考试面试工作。所在高校根据教育部关于加强师范生教育实践的意见要求,建立以实习计划、实习教案、听课评课记录、实习总结与考核等为主要内容的师范毕业生教育实习档案袋,通过严格程序组织认定师范毕业生的教育教学实践能力,视同面试合格。

通过第三级认证专业的师范毕业生,可由高校自行组织中小学教师资格考试笔试和面试工作。师范类专业认证结果将为政府、高校、社会在政策制定、资源配置、经费投入、用人单位招聘、高考志愿填报等方面提供服务和决策参考。

21.师范认证对承担学科专业课程的教师的新要求

师范类专业认证是一项系统性、根本性的师范人才培养改革工程。对于担任学科专业课程的教师来说,新的要求主要有:

(1)参与和熟悉专业培养目标的制定,熟知专业毕业要求。

(2)基于毕业要求,了解本专业课程设置和结构,掌握课程目标对毕业要求的支撑关系。

(3)根据毕业要求设定自己所承担课程的课程目标及其对毕业要求的支撑。

(4)根据设定的课程目标,确立课程内容和教学环节。

(5)根据学情、教学内容、教学方法,设立针对课程目标的课程考核方式。

(6)在教学实施中,过程性评价和结果性评价指向课程目标的达成。

(7)有具体可行的、基于课程评价的课程持续改进方案并实施。

22.师范类专业认证重点关注的两个基本问题

一是质量保障,保障专业培养的毕业生能够达到既定的质量标准;

二是持续改进,引导专业依据质量标准达成评价情况,不断优化、改进教学环节,实现人才培养质量的持续提升。

23.师范类专业认证五个基本特征

师范类专业认证具有以下五个基本特征:

(1)中国特色与世界水平相结合。构建横向五类覆盖、纵向三级递进的分级分类教师教育质量监测认证体系。既立足中国国情和教育发展的阶段性特征,具有鲜明中国特色,又在认证理念、标准、方法等方面参考国际先进做法。

(2)统一体系与特色发展相结合。强调在国家统一认证体系下,部省协同推进开展工作。既要求统一认证机构资质、统一认证标准、统一认证程序、统一结论审议,又鼓励各地结合实际,在国家基本要求基础上引导师范类专业分级分类、合理定位、特色发展。

(3)内部保障与外部评价相结合。建立以内部保障为主、内部保障和外部评价相结合的师范教育质量监测认证制度。既明确高校在师范类专业质量建设中的主体责任,自觉开展师范类专业自我评估,又通过国家分级分类监测认证,推动高校建立基于产出的师范类专业质量持续改进机制。

(4)学校举证与专家查证相结合。强调用证据“说话”,说、做、证一致。既要求师范类专业对照标准开展自评自建,逐条举证说明标准达成情况,又要求专家对照标准逐条查证参评师范专业所说、所做、所证是否一致,并据此对师范类专业人才培养质量状况作出评判。

(5)常态监测与周期性认证相结合。对师范类专业基本办学状态进行常态监测,保证师范类专业达到基本办学条件和质量要求。同时,对师范类专业教学质量开展周期性认证,推动专业建立“评价 - 反馈 - 改进”的质量保障机制和质量文化。

24.师范类专业认证标准的逻辑“主线”

师范类专业认证标准的8个一级指标不是碎片化存在的,而是有其内在逻辑关系的。

认证标准要求专业根据外部需求制定培养目标,为支撑培养目标达成而制定相应的毕业要求(学生学习产出),设计课程教学与实践教学环节支撑毕业要求的达成,合理配置师资队伍、教学资源,满足人才培养需求,并要求专业建立基于产出的评价改进机制,保证专业不断改进教学环节,持续提升人才培养质量。培养目标、毕业要求、课程与教学、合作与实践之间“反向设计、正向施工”的互动关系则为认证标准的逻辑“主线”。

25.师范类专业认证必须达到的“底线”要求

专业认证的“底线”要求,即认证专业达到合格要求的必要条件是建立了面向产出的内部评价机制,通过评价能证明达成情况,并建立依据评价结果进行持续改进的机制。

26.师范类专业认证与“主线”与“底线”直接相关指标项及评建要点与“主线”“底线”直接相关指标项及评建与考查要点包括:

(1)培养目标。面向需求确定专业办学目标定位。以规范有效的调研为基础,制定培养目标。培养目标中预期的职业能力合理、可实现。正确理解培养目标合理性的含义,建立培养目标合理性评价与培养目标修订机制并有制度保证其有效运行。

(2)毕业要求。专业毕业要求在广度和深度上覆盖认证标准。专业毕业要求对学生能力的分类描述,能够对专业培养目标预期的相关职业能力形成基础支撑。毕业要求分解指标点明确、合理、可衡量。指标点对应的教学环节(课程)能够支撑指标点达成任务并可评价。近期规范开展过毕业要求达成情况评价及毕业要求分项评价,评价依据合理,考核资料等证据能够支撑与印证。

(3)课程与教学。课程体系覆盖毕业要求且支撑合理;课程体系符合《教师专业标准》和《教师教育课程标准》要求;课程体系支撑毕业要求指标点的任务矩阵合理,每项毕业要求有关联度高的支撑课程,核心课程发挥了强支撑作用。面向产出制定课程大纲,有合理的课程目标,有制度规范与审核机制;课程目标与毕业要求指标点对应关系、课程教学及考核与课程目标对应关系清晰。课程体系合理性评价机制有制度规范及有效运行证据;学校制定课程目标达成情况评价实施办法与评价依据合理性审查制度;专业课程目标达成情况评价与审核机制健全;评价与审核机制运行情况证据能够体现课程能力目标的达成(证据包括课程评价案例;开展评价的课程清单、考核资料、课程目标达成情况评价报告、合理性审核文档等)。

(4)合作与实践。学校制定实践教学体系与实践课程建设的制度性文件;对应毕业要求制订技能训练、实验实训、专业实习、教育实践、毕业设计(论文)等实践课程教学大纲;对应毕业要求制定教育见习、教育实习与教育研习教学大纲,并涵盖师德体验、教学实践、班级管理实践和教研实践等领域。制定教育实践管理规范,建立关联毕业要求的实践环节的质量标准;依据毕业要求和《教师教育课程标准》实践要求,制订可衡量的教育实践表现性考核标准,形成教育实践能力达成情况评价与改进报告。

(5)质量保障。以毕业要求达成为质量保障目标,规范教学质量保障体系建设,并体现在相关教学质量管理文件中。制定与毕业要求相关联的主要教学环节的质量标准,并有运行记录文档。依据毕业要求,建立教学过程质量常态化监控机制,包括责任机构、监控环节、时间、过程、方法与反馈等;聚焦评价学生学习成效,定期开展专业教学质量评价;学校制定毕业要求达成情况评价实施办法,院系制定相应的实施细则;专业毕业要求达成情况的评价机制健全与规范,并有运行实施证据,包括评价制度、评价责任机构、评价对象、评价周期、评价依据、评价过程、评价方法、评价责任人,以及课程目标达成情况评价结果、毕业要求达成情况评价结果的使用情况等。建立毕业生跟踪反馈机制与制度规范(责任机构、工作周期、跟踪对象与方法、收集的信息、结果的利用),且规范有效,最近一次跟踪反馈运行情况(对象、方法和结果)合理有效;建立基础教育机构、教育行政部门等利益相关方参与的社会评价机制与制度规范(责任机构、评价周期、评价方法、信息收集渠道、结果的利用),最近一次社会评价的开展情况(对象、方法、结果)合理有效;学校制定培养目标达成情况评价实施办法,院系制定相应的实施细则,有培养目标达成情况评价报告等实施证据。制定保证评价结果用于专业持续改进的制度(责任机构、评价结果的收集、分析、反馈渠道、持续改进的责任人以及改进效果的跟踪措施);最近一次基于培养目标、毕业要求、课程目标达成情况和课程体系合理性评价结果而开展的持续改进工作(改进依据、改进措施和改进效果)规范有效。

27.师范类专业认证工作的基本原则

师范类专业认证遵循四个基本原则:

(1)统一体系原则。发布国家认证标准,实施整体规划,开展机构资质认定,规范认证程序,严格结论审议,构建统一认证体系,确保认证过程的规范性及认证结论的一致性。

(2)部省协同原则。教育部和省级教育行政部门加强统筹协调,充分发挥专业化教育评估机构的作用,形成整体设计、有效合作、分工明确的协同机制,确保师范类专业认证工作有序开展。

(3)高校主体原则。明确高校专业建设的主体责任,引导高校积极开展专业自评,推动建立专业质量持续改进机制,完善内部质量保障体系建设,促进师范类专业人才培养质量提升。

(4)多维评价原则。采取常态监测与周期性认证相结合、在线监测与进校考查相结合、定量分析与定性判断相结合、学校举证与专家查证相结合等多种方法,多维度、多视角监测评价专业教学质量状况。

28.师范类专业认证的基本程序

(1)第一级监测

采取网络平台数据采集方式,对师范类专业办学基本信息进行常态化监测。高校按要求每年定期填报师范类专业办学基本数据信息。评估中心对专业办学的核心数据进行挖掘和分析,建立监测指标常模,形成国家层面、地方层面、学校层面和专业层面的监测报告。

(2)第二级、第三级认证

申请与受理。高校向负责教育评估机构提交认证申请,教育评估机构依据受理条件进行审核,审核通过的专业,进入自评阶段。

专业自评。高校依据认证标准开展专业自评工作,按要求填报有关数据信息,撰写并提交自评报告。

材料审核。教育评估机构组织专家对专业自评报告和数据分析报告等相关材料进行审核。审核通过的专业,进入现场考查阶段。

现场考查。教育评估机构组建现场考查专家组。专家组在审阅专业自评报告和数据分析报告基础上,通过深度访谈、听课看课、考查走访、查阅文卷、集体评议等方式,特别注重了解毕业生教书育人情况,对专业达成认证标准情况做出评判,向高校反馈考查意见。

结论审议。教育评估机构对现场考查专家组认证结论建议进行审议。

结论审定。教育评估机构将审议结果报教育主管部门同意后,提交教育部认证专家委员会审定。认证结论分为“通过,有效期6年”“有条件通过,有效期6年”“不通过”三种。认证结论适时公布。

整改提高。高校依据认证报告进行整改,按要求提交整改报告。教育评估机构组织专家对整改报告进行审查,逾期不提交或整改报告审查不合格,终止认证有效期。

29.申请参加师范类专业认证的条件

师范类专业第一级监测实行“全覆盖”。经教育部正式备案的普通高等学校师范类本科专业和经教育部审批的普通高等学校国控教育类专科专业须全部参加。师范类专业第二、三级认证实行自愿申请。有三届以上毕业生的普通高等学校师范类专业申请参加第二级认证;有六届以上毕业生并通过第二级认证的普通高等学校师范类专业,申请参加第三级认证。个别办学历史长、社会认可度高的师范类专业可直接申请参加第三级认证。

30.师范类专业认证的组织体系及各方职责

师范类专业认证组织与实施的机构包括:教育行政部门、教育评估机构和认证专家组织,其具体职责有:

(1)教育行政部门。教育部发布师范类专业认证实施办法与标准,统筹协调、指导监督认证工作,负责中央部门所属高校相关认证工作;省级教育行政部门负责本地区师范类专业认证工作,结合地方实际情况制订本地区师范类专业认证实施方案,报教育部教师工作司备案后实施。

(2)教育评估机构。教育部高等教育教学评估中心(以下简称“评估中心”)具体组织实施师范类专业认证工作,包括组织实施第一级监测、第三级认证和中央部门所属高校的第二级认证,建设教师教育质量监测系统,建立国家师范类专业认证专家库,提供业务指导等;教育评估机构接受省级教育行政部门委托,具体组织实施该省份的第二级认证工作。