科研诚信,作为科技创新的基石,其重要性不言而喻。在当下,科技创新已然成为国家命运的关键纽带,亦是顺应发展形势、紧跟时代大势的必然要求。加强科研诚信建设,营造诚实守信的科研环境,对于培育和践行社会主义核心价值观、弘扬科学精神、倡导创新文化以及加快建设创新型国家,都具有极为重要的意义。

近年来,国家高度重视科研诚信建设,出台了一系列政策措施。其中,《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》明确指出,科研诚信是科技创新的基石,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实,以优化科技创新环境为目标,推进科研诚信建设制度化。然而,即便在这样的大背景下,仍有部分科研人员罔顾科研诚信,做出令人不齿的行为。

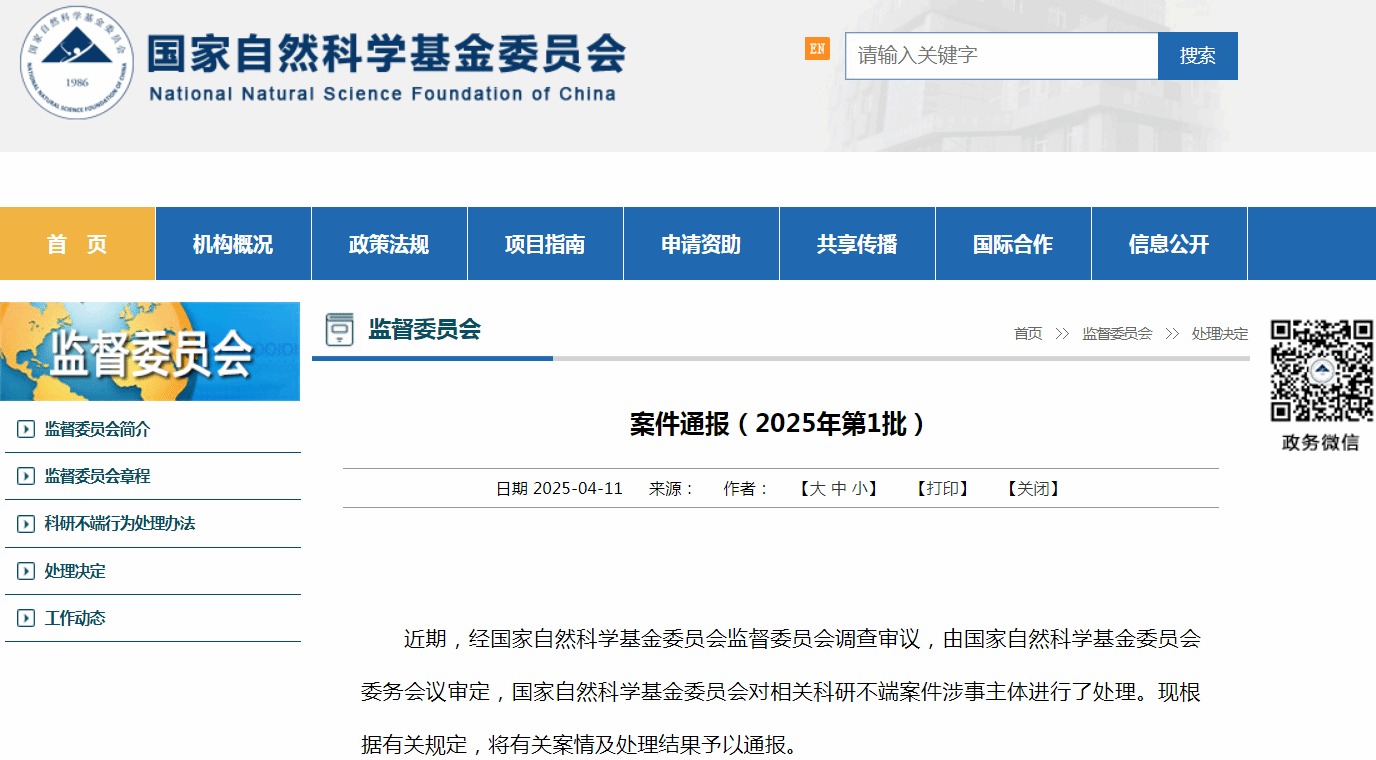

国家自然科学基金委员会网站近期通报2025年第一批科研不端案件处理结果,其中内蒙古民族大学魏成喜的案件格外引人关注。魏成喜身为原医学院院长,却存在买卖实验数据、编造研究过程、不当署名等严重问题。他不仅以购买生物试剂名义报销购买数据的费用,还制定违规的内部经费管理规定、违规支配使用他人项目资金,甚至将问题数据和论文列入相关基金项目进展报告或结题报告。这种行为严重违背了科研诚信的原则,不仅损害了自身的学术声誉,也给所在学校以及整个科研领域带来了负面影响。

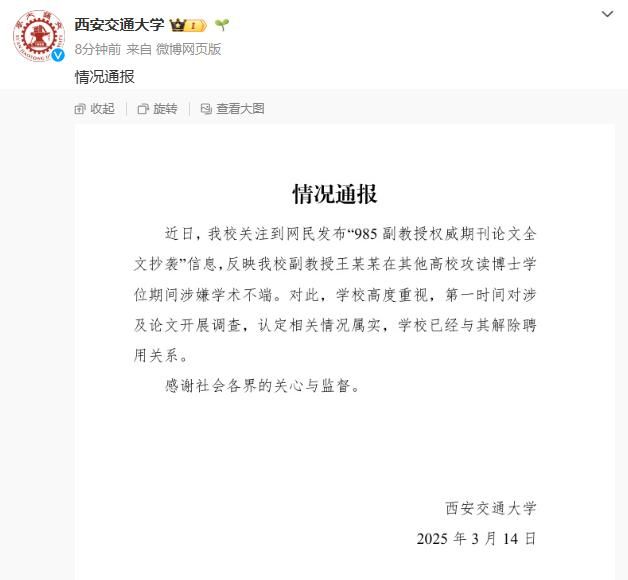

与之类似,西安交大副教授王某某为谋取个人利益,抄袭他人论文,严重侵犯知识产权,破坏学术公正性与严肃性。王某某被西安交通大学解聘后,其学术生涯毁于一旦,原本主持的国家社科基金后期项目、中国博士后基金项目等陷入停滞,凭借抄袭论文获得的奖项也面临被收回的可能。此事件不仅使西安交通大学的声誉受损,也让公众对高校学术管理与监督机制产生质疑,还在学术圈内引发震动,促使各大高校、科研机构以及学术期刊重新审视自身规范。

这些案例绝非个例,它们如同毒瘤,侵蚀着科研领域的健康肌体。科研诚信要求所有科研工作者恪守科学价值准则、科学精神以及科学活动的行为规范;而在课题申报、研究或论文发表等科研活动过程中,要应用诚实、可验证的方法,提交的各项报告要遵守相关的规章、条例、准则和公认的职业规范或标准。上述这些科研不端行为,显然与科研诚信的要求背道而驰。

目前,大多数科研机构和高等院校过于注重发表论文数量和期刊级别以及项目数量、级别、金额等量化指标,这种偏重于量化的考核评价体系在一定程度上刺激了学术不端行为的产生。个别科研工作者自身道德素养缺失,背离了科研基本道德要求,在名利的诱惑下,丧失了对科研的敬畏之心。

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化职称制度改革的意见》《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》,国务院印发的《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》,教育部印发的《高等学校预防与处理学术不端行为办法》等文件,为解决科研诚信问题提供了顶层设计和规范性支持。

但在新形势下,我们仍需不断深化改革,将科研诚信建设落实到课题评审、过程管理、成果结项、经费监管等各个方面,着力突破制约科技创新和科研人员积极性的瓶颈;建立以追求质量和贡献为导向的科学合理的科研考核评价体系。尊重科研发展规律和科研人才成长规律,让科研工作者能够潜心学术研究、充分发挥聪明才智,从根本上减少因不合理考核评价体系导致的学术不端行为。

本校也将加强对科研工作者的科研诚信道德教育,坚持自律和他律相结合,让各位教师形成恪守科研诚信的观念和习惯,自觉抵制学术不端行为。通过开展各类培训、讲座、宣传活动等,将科研诚信的理念深深植入每一位科研人员的心中。

学术不端往往导致学术腐败,如不及时清除这个 “毒瘤”,学术肌体就会遭到侵蚀,科研的纯洁性就会受到污染,科技事业发展就会受到严重影响。每位老师都应牢记自己的使命和责任,在科研的道路上坚守诚信底线,追求卓越创新。只有这样,我们才能营造出诚实守信、公平竞争的良好科研环境,为科技进步和人类发展贡献更多的智慧和力量。