为深化课堂教学改革,强化理论与实践融合,培养具备创新思维与家国情怀的新时代文旅人才,经济与管理学院旅游管理专业组织学生,开展了一场规模宏大、内容丰富的“京津冀文旅融合与专业创新”主题系列实践活动。师生团队先后奔赴河北张家口大境门古迹、北京八达岭长城、香山公园、天津五大道旅游区、天津意式风情区以及山西平型关纪念馆等地极具代表性的目的地,展开了一场跨越地理时空、融汇古今中外的深度研学之旅。

本次实践摒弃了传统“观光游览”模式,采用“专题研究+现场教学+小组研讨”的形式,旨在引导学生在真实而复杂的产业场景中,运用专业知识发现问题、分析问题并探索解决方案,是对“读万卷书,行万里路”育人理念的深刻践行。

第一站:张家口大境门景区景区——解码边塞商道文明,探寻古迹活化新径

实践首站,师生们立于张家口大境门之下,这座“万里长城第一门”曾是张库大道的起点,见证了数百年来的商贸往来与民族融合。在这里,课程焦点集中于“历史文化遗址的旅游活化与品牌塑造”。

学生们手持评估量表,细致观察关隘建筑布局与保存状况,并与当地文旅部门负责人进行深入交流。他们发现,大境门景区虽具极高的历史价值,但在旅游知名度、业态丰富度及游客参与感方面仍有提升空间。研讨中,有同学提出:“大境门的核心竞争力在于其独特的‘商道文化’IP。可以设计‘重走张库大道’的沉浸式商帮主题研学路线,或利用数字技术复原昔日‘驼铃阵阵’的贸易场景,让历史‘可感知、可体验’。” 这一站的实践,让学生们将《旅游规划与开发》的理论知识应用于具体案例,深刻认识到文旅融合的关键在于对文化内核的创造性转化。

第二站:八达岭长城——直面顶级流量挑战,思辨遗产可持续发展

作为世界文化遗产的标杆,八达岭长城为学生们提供了研究大众旅游管理的顶级样本。师生们重点考察了其游客管理体系、服务设施布局、生态环境保护与文创产品开发。

在摩肩接踵的人流中,学生们分组进行游客行为观察与满意度调研。他们清晰地看到,巨大客流带来的管理压力:如何保障游客体验质量?如何平衡经济效益与遗产保护?围绕这些难题,现场展开了微型辩论会。指导教师点评道:“八达岭的管理已进入‘深水区’,未来应更注重‘价值深耕’。例如,开发以长城建筑智慧、军事历史为核心的高端研学课程,或利用大数据实施更精准的客流疏导与个性化服务,从‘门票经济’向‘体验经济’转型。” 此站让学生们体会到,卓越的遗产管理需要在保护与利用之间寻找精妙的平衡点。

第三站:香山公园——把脉城市休闲转型,激发业态创新活力

从雄浑长城转向静谧香山,研究视角转向城市公园的运营与创新。香山公园以其自然景观与人文底蕴,成为都市休闲旅游的重要承载地。

学生们重点调研其如何破解“红叶节”带来的季节性瓶颈,以及全时旅游产品的开发策略。通过访谈公园管理者与商户,他们了解到香山正通过举办四季花展、开发文创商品、升级智慧导览等方式,努力实现从“一季热”到“四季旺”的转型。同学们运用《旅游市场营销》知识进行分析,提出“应加强品牌年轻化叙事,通过社交媒体持续输出香山的四季美景与文化故事,同时针对细分市场开发自然教育、康养休闲等产品,延长游客停留时间,提升综合消费。” 这一站锻炼了学生们对市场动态的敏锐洞察力和产品创新的策划能力。

第四站:天津五大道与意式风情区——品读万国建筑,审视都市文旅的“洋楼经济学”

实践版图向南延伸至天津。在五大道旅游区,师生们徜徉于风格各异的小洋楼之间,这里被誉为“万国建筑博览苑”,是近代中国历史的缩影。而在意式风情区,原汁原味的欧洲街区风貌则提供了另一种都市旅游体验。

两地对比研究成为本环节的重点。学生们围绕“历史风貌建筑的旅游商业化路径”展开专题讨论。他们发现,五大道以其深厚的历史底蕴和静谧的整体环境,更适合发展高端文化休闲、主题民宿与深度讲解服务;而意式风情区凭借其集中的餐饮业态和浓郁的异国情调,则成功吸引了大众观光与夜间消费客群。

有同学在报告中写道:“两大片区形成了差异化互补。五大道的开发应更注重‘文化引领’,避免过度商业化侵蚀其历史氛围;而意式风情区则可在现有基础上,引入更多沉浸式演艺、艺术展览等高品质文化内容,提升消费层级。” 此站让学生们深刻理解了历史街区旅游开发中“保护、利用与商业”的辩证关系,以及精准定位与差异化竞争的重要性。

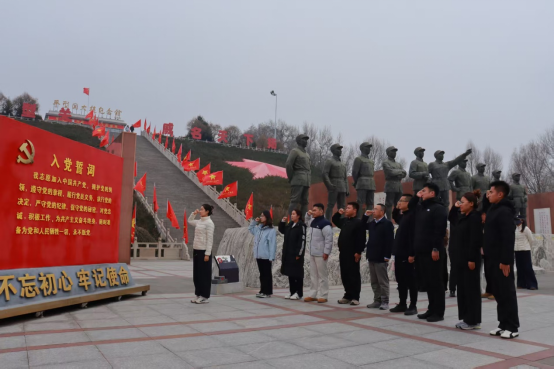

第五站:平型关纪念馆——赓续红色血脉,铸就文旅人的精神底色

实践活动的最后一站,也是精神洗礼的高潮,师生们来到了山西平型关纪念馆。这里,是八路军出师抗日首战告捷的战场,是民族精神永载史册的丰碑。

在庄严肃穆的纪念馆内,师生们通过详实的史料与现代化的展示技术,重温了平型关大捷的光辉历史,深刻感悟了伟大的抗战精神。随后,大家围绕“红色旅游的高质量发展与社会价值”展开深入研讨。同学们认识到,红色旅游的核心在于其深刻的教育功能和精神传承价值,任何开发都必须坚守历史的真实与严肃。

有同学动情地发言:“在平型关,我感受到的不仅是历史的震撼,更是一种责任的召唤。作为未来的文旅人,我们有义务、有责任通过专业的设计与叙事,让红色故事更富感染力,让革命精神更好地滋养当代人心。” 教师们强调,旅游管理人才不仅要懂经营、善管理,更要具备深厚的家国情怀与社会责任感,懂得如何通过旅游产业讲好中国故事,赋能革命老区的经济社会发展。

此次贯穿京津冀晋四地的深度研学实践,是一堂内容饱满、内涵丰富的移动金课。从大境门的古韵到八达岭的雄浑,从香山的秀美到天津的洋楼风情,再到平型关的壮烈,师生们用脚步丈量山河,用智慧解读文化,用心灵感悟历史。

经济与管理学院始终秉持“知行合一、德才兼育”的育人理念。此次系列实践活动,不仅巩固了学生的专业知识,锤炼了他们的实践能力,更在对比与思辨中拓宽了他们的行业视野,在红色洗礼中铸就了他们的精神底色。它成功地实现了知识传授、能力培养与价值引领的有机统一。

相信这批经历了多元文化碰撞与深刻思想淬炼的学子,必将把此次实践的丰厚收获转化为推动中国文旅产业高质量发展的智慧与力量,在未来的职业道路上,成为既精通专业又心怀家国的栋梁之才,为谱写文旅融合新篇章贡献青春力量。