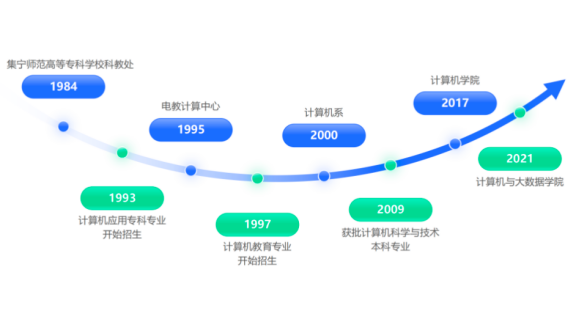

计算机与大数据学院的前身为集宁师专科教处,1993年开始招生,历经电教计算机中心、计算机系、计算机学院等发展阶段,2021年更名为计算机与大数据学院。

图1 计算机与大数据学院发展历程

计算机与大数据学院成立以来依托三十余年的办学积淀,紧跟新工科建设步伐和教育数字化战略,围绕数智时代发展需求,着力培养服务地方发展和国家战略所需的高素质应用型人才。通过强化党建引领、深化课程改革、推动科研反哺、完善协同机制、优化实践就业通道,全面实现育人目标、育人过程与育人成效的深度统一,不断提升学生的综合素养与职业胜任力,为区域数字经济发展和技术人才供给提供有力支撑。

一、筑牢育人根基,打造“智融红芯”育人品牌

学院党总支始终坚持以党建为统领,将立德树人根本任务贯穿教育教学全过程。秉持“北疆教育心向党,IT使命促发展”的工作理念,深入探索党建与业务融合发展的新路径。依托信息技术和专业优势,积极打造“智融红芯”党建品牌,目前设有1个教师党支部和3个学生党支部,形成了覆盖全面、结构合理的基层党组织体系。

为全面推动党建品牌建设落地实施,学院党总支坚持“项目化管理、品牌化实施、过程化指导、长效化推进”的工作思路,以“三思三有四创优”工作体系为核心,依托“十大育人体系”,推进“一支部一品牌”特色创建,统筹整合党建资源与育人力量,全面构建“组织共建、人才共育、资源共享、发展共促”的党建新格局。近年来,学院党总支荣获自治区“先进基层党组织”称号,教师党支部被评为乌兰察布市“五强支部”,为学院高质量发展提供了坚强政治保障。

图2 党支部荣誉

二、促学院高质量发展,构筑新工科融合发展体系

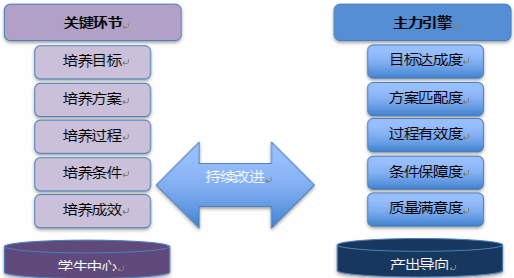

为适应新工科背景下产业转型与教育变革的双重需求,学院以OBE理念为基石,突出数字信息领域人才培养特色,精心修订人才培养方案,构建覆盖专业建设、课程教学、师资队伍、资源引培的全链条支撑体系。通过系统布局“专业—课程—师资”要素,全面提升服务区域经济和高质量就业的专业育人能力。

图3 OBE人才培养方案修订过程

1. 聚焦专业集群建设,夯实人才培养根基

学院紧跟新工科建设步伐,围绕数智赋能与产业融合发展需求,构建“软件+数据+安全”融合发展的专业集群。学院目前设有计算机科学与技术、软件工程(信息安全方向)、数据科学与大数据技术等3个本科专业,现有在校本科生1326人。

学院现有校级重点建设学科1个,微专业1个。其中,计算机科学与技术专业为自治区级一流本科专业建设点,形成“师范教育+信息技术”双轨培养模式,毕业生可同步考取教师资格证与技术认证证书。软件工程(信息安全方向)专业为校级一流专业建设点,依托自治区信息安全现代产业学院,采用“3+1”培养模式(3年校内学习+1年企业实训实习),与北京中晟华安信息技术有限公司合作共建专业,引入企业真实项目案例库,学生通过参与企业级项目实训进一步提升实践能力。数据科学与大数据技术专业为校级一流专业建设点,与中软国际合作共建,紧密围绕“东数西算”战略,开设Python大数据分析、机器学习等核心课程,与北京中软国际教育有限公司共建专业,与乌兰察布市大数据管理局共建实习实训基地。

2.聚焦课程教学创新,强化教学改革实效

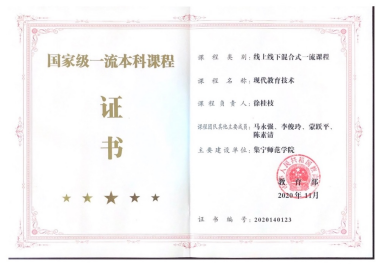

学院高度重视课程体系建设与教学质量提升,建成国家级一流课程1门,自治区级一流课程4门,自治区级在线开放课程2门,自治区级精品课程1门,校级精品课程 3门,校级“课程思政”示范课程7门,校级智慧课程12门;有自治区级教学团队1个,校级教学团队4个,构建了以“能力导向、项目驱动、思政融入”为导向的课程教学体系。

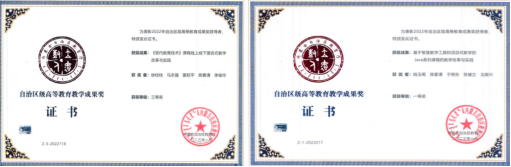

近五年,学院荣获自治区级教学成果一等奖2项、三等奖1项,校级教学成果奖12项。主编出版教材12部。获批教育部产学合作协同育人项目26项。依托校企共建平台,学院形成了“专业-课程-教材-团队”一体化协同提升机制,为高质量人才培养提供了坚实保障。

图4《现代教育技术》国家一流本科课程证书

图5 部分一流本科课程证书

图6 部分教学成果奖证书

3. 聚焦师资结构建设,增强科研育人能力

学院设有3个系、2个教研室和1个实验中心,现有专任教师54人,其中正高级职称8人、副高级职称22人,高级职称教师占比达55.6%;博士及在读博士12人,硕士生导师8人,自治区“新世纪321人才工程”第三层次人选2人,“双师型”教师20人,整体师资结构不断优化。

图7 师资队伍建设

近五年,学院注重教师综合能力提升,先后选派教师参加各类学术交流与企业实践活动240余人次,7人获得博士学位,8人受聘为内蒙古师范大学、内蒙古财经大学硕士研究生导师。在自治区高校教师教学创新大赛中,学院教师荣获一等奖1项、二等奖3项,教学能力持续提升。

4.聚焦名师资源引培,激发协同育人活力

学院高度重视校企融合背景下的师资队伍建设,依托合作办学平台,广泛引进高层次专家资源。聘请中国工程院院士郑伟民担任产业学院首席科学家,邀请清华大学杰出青年科学基金获得者翟季东教授、中央财经大学郭树行博士、北京邮电大学博士生导师芦效峰教授等10余位专家进校开展专题讲座与科研合作,营造了浓厚的学术氛围,促进教师专业成长和学术水平提升。学院通过持续优化教师结构、激发教学科研活力,逐步建设形成了一支“专兼结合、双师融合、结构合理”的高水平应用型教师队伍,为专业建设与人才培养提供了坚实支撑。

三、打通科研壁垒,提升服务地方发展能力

学院坚持“以研促教、以研贮能”,持续推进“科研反哺教学”机制,不断提升教师教研能力和学生创新素养。近年来,学院教师在SCI/EI期刊发表高水平论文10余篇,获得国家授权专利12项。

依托内蒙古北疆算力研究院,学院整合优质科研资源,聚焦算力网络、数据安全、人工智能等重点领域,联合北京邮电大学、清华大学等高校科研团队,联合申报中国工程科技发展战略项目、自治区级“成果转化”与“人工智能+”揭榜挂帅项目。同时,还承担乌兰察布市区块链溯源平台等地方重大项目,推动科研服务地方产业发展。

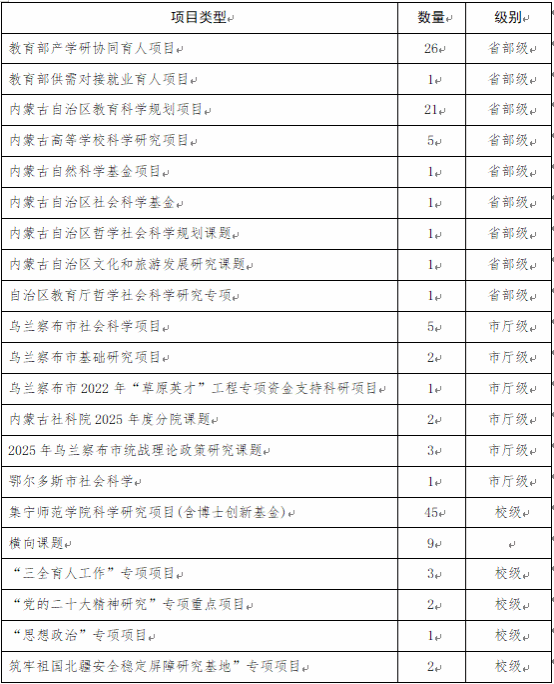

目前,学院共承担省部级科研项目60余项,包括教育部产学研协同育人项目、自治区教育科学规划项目、自然科学基金、社会科学基金等;同时积极推动博士基金、校级科研、思政专项等项目立项,不断拓展科研领域与育人融合深度。通过构建“教研融合、科教协同、以研促教”的科研育人生态体系,全面提升教师科研水平与育人能力,为学院高质量发展注入持续动能。

表1 学院教师科研项目统计

图8 部分学院教师科研项目证书

四、构建校企协同育人生态,提升人才培养质量

学院依托自治区信息安全现代产业学院核心平台,积极构建“校政行企”四方共建、共育、共享的协同育人机制。通过实施“3+1”人才培养模式,推动专业课程建设与企业项目实践深度融合,构建“学生进课堂即进企业、课程即项目”的实践教学体系,实现人才培养与产业需求的精准对接。

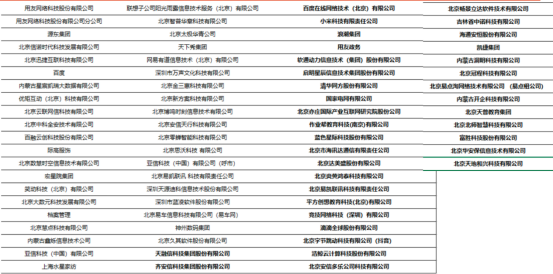

目前,学院已与北京中晟华安、中软国际、百度、奇安信等80余家知名企业开展深度合作,联合共建课程体系、实训项目、实习基地和就业通道。每年定期开展“访企拓岗”、“企业家进课堂”、“企业夏令营”等活动,邀请企业工程师驻校教学,助力学生了解行业发展趋势、明确职业发展方向、提升实践创新能力。

学院已形成以平台建设为支撑、企业参与为核心的多元协同育人生态系统,涵盖多个高能级实践教学基地与科研支撑平台。其中包括:

1个自治区级研究院:内蒙古北疆算力研究院,聚焦算力领域的前沿技术研究与应用,为区域数字经济发展提供强有力的技术支撑与智力支持。

图9 内蒙古北疆算力研究院于2024年12月16日成立

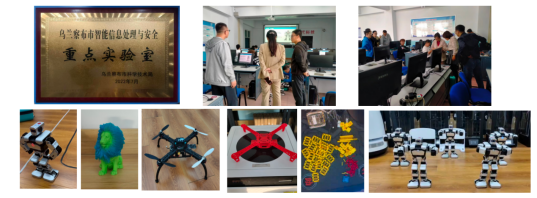

1个市级重点实验室:乌兰察布市智能信息处理与安全实验室,聚焦智能信息处理与安全领域前沿问题,结合基础研究与应用开发,重点开展智能识别与图像处理、智能控制与物联网、数据挖掘与机器学习、大数据与信息安全等四个方向的研究,致力于关键技术突破,为地方科技创新与高层次人才培养提供有力支撑。

图10 乌兰察布市智能信息处理与安全实验室

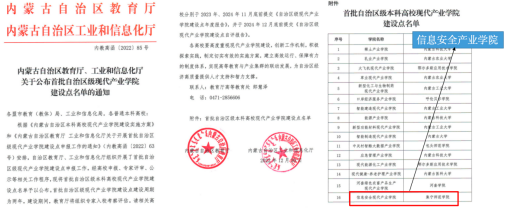

1个自治区级现代产业学院:自治区信息安全现代产业学院,作为学院产教融合的核心依托平台,推动学院与企业在专业建设、课程设置、科学研究等方面深度融合。

图11 获批自治区首批示范性现代产业学院

图12 现代产业学院揭牌

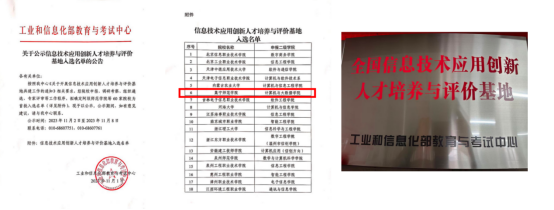

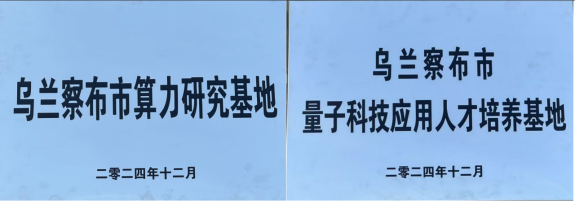

4个基地:工信部信息技术应用创新人才培养基地,为学院提供了与国家信息技术应用创新战略紧密结合的平台,致力于培养适应信创产业需求的高素质人才;乌兰察布市网络安全人才培养基地,为地方网络安全领域培养了大量专业人才,提升了区域网络安全防护能力;乌兰察布市算力研究基地, 专注算力基础设施与应用研究;乌兰察布市量子科技应用人才培养基地, 着眼未来科技,推进量子技术相关人才的培育与孵化。

图13 工信部信息技术应用创新人才培养基地

图14 乌兰察布市网络安全人才培养基地

图15 乌兰察布市算力研究基地与量子科技应用人才培养基地

五、多元发展育英才,拓展“课赛岗研”一体化路径

面向新工科背景下应用型人才培养目标,学院系统构建以“课程引领、竞赛驱动、岗位支撑、科研拓展”为路径的“课赛岗研”一体化实践育人体系,实现全过程、全场景、全方位协同育人。

在课程实践方面,依托人工智能实验室、大数据分析实验室等校内平台,融合企业真实案例与项目任务,推动课堂教学与岗位要求精准对接。通过“项目式教学+双导师指导+分层实训”机制,强化学生的问题解决能力和系统化思维能力。

在竞赛激励方面,学院实施“以赛促学、以赛促教、以赛促创”的培养机制,近五年来,学生在蓝桥杯、“挑战杯”、全国大学生计算机设计大赛、全国应用型人才综合技能大赛等省部级以上竞赛中累计获奖41项,其中国家级奖项9项,涵盖人工智能、软件开发、信息安全、心理知识等多个领域,充分展现了学生扎实的专业技能与跨界创新能力。

图16 学生赴内蒙古科技大学参加华北五省计算机应用大赛

图17 学生赴内蒙古农业大学参大学生程序设计竞赛

图18 部分学生校赛证书

图19 部分学生获省部级及以上证书

在岗位实训方面,学院依托20余个校外实习实训基地,与百度、中软国际、奇安信等80余家行业领军企业深度合作,构建“岗课融通、校企协同”的实训模式。通过“访企拓岗”“企业家进课堂”“企业夏令营”等活动,学生在真实岗位环境中深化理解、提升能力,实现“入学即入行、实训即实战”的目标。

图20 学院开展访企拓岗活动

图21 部分实习就业企业名单

图22 部分学生实习就业留影

图23 部分学生研学夏令营留影

在科研训练方面,鼓励学生参与教师的科研课题、企业项目与竞赛型研究,通过毕业设计“校企双导师制”、创新项目孵化等方式,引导学生从技术实现走向问题建构、从专业训练走向科研创新,激发其综合研究与持续成长能力。

学院通过系统贯通“课—赛—岗—研”各环节,形成由知识学习、技能训练、能力提升到成果转化的实践育人闭环,有效拓展了学生的专业视野与成才通道,助力实现高质量就业与个性化发展。

结语:任重道远,赋能区域发展

围绕“教育—科研—人才培养”三位一体的发展理念,学院系统对标教育部工程教育专业认证标准,牢固树立“学生中心、产出导向、持续改进”的培养理念,严格落实国家本科专业类教学质量标准,依托学校教学制度体系,持续提升人才培养质量与服务社会能力。

学院紧密围绕国家重大战略与自治区区域发展需求,锚定地方经济转型、产业升级与社会治理现代化目标,科学布局专业发展方向。以“立德正己、担当作为、深研精探、开拓创新” 为人才培养核心标准,构建新工科专业群建设体系,强化工程实践教学、创新创业教育与社会责任培育融合发展。通过产教深度融合、校企协同育人,着力打造具备扎实专业技能、创新思维与实践能力的应用型人才培养高地,形成“用得上、留得住、干得好”的高素质人才输送机制,为区域数字经济高质量发展与基层治理现代化提供坚实专业支撑与人才保障。