一、学院概况:精准定位兴师教,锚定方向谋发展

(一)学院简介

美术与设计学院前身为1997年集宁师范高等专科学校艺术系下设的美术组,1998年开始招收美术教育专业专科生,正式开启艺术人才培养之路。2001年三校合并后独立建系,2002年和2008年先后增设电脑艺术设计、装饰艺术设计两个专科专业,初步形成多专业协同发展格局。

2009年学校升格为本科院校后,学院迎来快速发展期:2010年首次招收美术学专业本科生;2012年新增艺术设计本科专业;2013年拓展视觉传达设计、环境设计两个本科专业,并于2014年积极探索校企合作模式,与东方智业有限责任公司合作办学;2016年增设数字媒体艺术设计本科专业。2017年美术系更名为美术学院,2019年优化整合为“美术学与艺术设计”双轨发展格局,2021年正式定名为美术与设计学院。

(二)师资队伍

学院现有专兼职教师47人,其中,14人具有博士学位,高级职称教师18人(教授5人、副教授13人);中国美术家协会会员2人,中国工笔画协会会员1人,内蒙古美术家协会12人;首届内蒙古自治区学校美育教学与实践指导委员会委员1名;兼职硕导5名;全国艺术类专业省级统一考试评委专家5名。教师队伍中高级职称比例达到了38.29%,博士学位的比例达到了29.8%,形成结构合理的教师队伍。

(三)专业与平台建设

学院围绕美术学与设计学两大学科,构建了完善的专业教学与实践平台体系。现设置美术学、视觉传达设计、环境设计3个专业;建成绘画装饰、材料装饰、模型制作3个实验室,自化创意、国画、西画、环境设计、视觉传达设计5个工作室;同时获批内蒙古自治区文艺美育名师工作室1个;获批自治区级一流专业、一流课程、精品课程、美育培育课程各1项;获批乌兰察布绘画研究所、非物质文化遗产保护与传承研究所、视觉信息与产品设计研究所3个校级研究所;拥有市级重点实验室1个,校级产业学院1个,校级一流专业2个、精品课程2个、教学团队3个。形成“基础教学+专业方向+实践创新”的三层次培养体系。

(四)硬件设施

自 2014 年 6 月迁入集宁师范学院白海校区以来,美术与设计学院的发展迈入快车道。全新的教学大楼有效破解了此前教学空间不足的瓶颈,为专业教学与实践活动提供了坚实保障。经过数年的建设与完善,学院硬件设施规模持续扩大、品质不断提升。目前已建成 7 间现代化机房,配备高性能教学设备以满足数字设计等课程需求;17 间多媒体教室均配置 NP-UM280X 投影设备与交互式白板,实现了教学资源的高效呈现与师生的实时互动;建成 1 间功能完善的智慧教室,该教室融合了高清录播系统、远程互动平台及智能教学辅助工具,既能实现优质课程资源的实时录制与共享,又能支持跨校区师生的同步教学交流,为创新教学模式、提升教学质量提供了有力支撑;可容纳 235 人的多功能报告厅为学术讲座、行业交流等活动提供了专业场地;总面积近 1000 平方米的展厅为学生作品展示、教学成果汇报等实践活动搭建了优质平台。硬件条件的显著改善,有力推动了学院综合办学实力的稳步增强。

二、办学特色:积淀底蕴强基础,专业布局育人才

(一)打造党建品牌,强化课程思政

学院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党对教育工作的全面领导,坚持“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”的工作思路,以“建高素质队伍、做高质量业绩、创学习型服务型党总支”为工作目标,打造了“艺韵党建、美育赋能”党建品牌,切实形成了“领导高度重视、支部扎实工作、党员积极参与”的良好工作局面。

学院以课程思政为攻坚目标,结合实际丰富专业课程的思政内涵,不断拓展课程思政建设方法和途径,鼓励教师申报课程思政示范课,申报课程思政教学改革课题,参加相关的教学竞赛。近年来,1名教师获得集宁师范学院举办的第四届课程思政教学比赛二等奖,学院获得校级以上课程思政项目6项。学院不断探索“思政+专业”的教育模式,把思想政治工作贯穿于教育教学、就业创业等大学生涯各环节各方面,2020年-2025年期间,学院共举办150余场思想政治教育相关活动。

(二)坚持“三全育人”,拓展多元路径

学院坚持强化思想政治工作体系建设和“三全育人”工作格局的构建,围绕学科教学体系、日常教育体系、管理服务体系、安全稳定体系、队伍建设体系、评估督导体系等,形成全员育人、全过程育人、全方位育人的崭新格局。

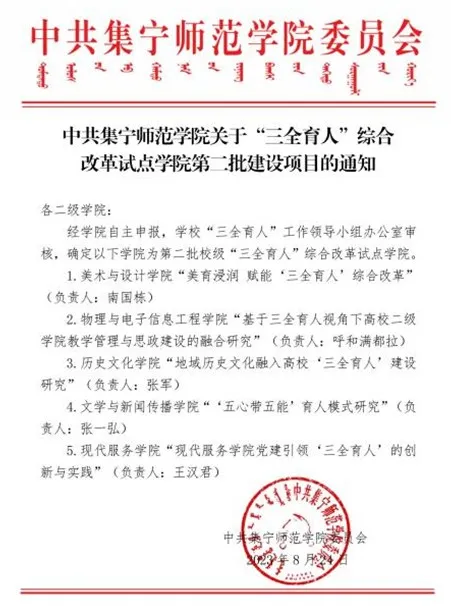

2023年8月,美术与设计学院申报的项目《“美育浸润”赋能三全育人综合改革》获校级‘三全育人’综合改革试点学院第二批建设项目立项,目前已结项。

学院针对性开展理想信念、民族团结、诚信感恩等教育,形成“线上线下”相结合的宣传方式。线上开设“籽籽同心北疆说”专栏,已发布2期节目;线下成立“籽语书声坊”,开展读书会1次,开展各类讲座20场,党日、团日活动78场,党史学习教育10次,美术、设计作品展8场,党员心得分享60余次。开展的“三下乡”社会实践活动强化了学生的担当意识和责任意识。

(三)强化实践教学,追求深度应用

学院紧跟时代发展潮流,主动对接国家文化战略和区域产业需求,构建了美术学、视觉传达设计、环境设计艺术三个专业的特色学科体系。各专业之间相互支撑、协同发展,形成了“基础扎实、特色鲜明、应用导向”的专业布局。美术学专业深耕传统书画艺术与美术教育研究,注重培养学生的艺术素养和创作能力,近年来在全国美术作品展览、教学技能大赛中屡获佳绩。2021年9月,在内蒙古自治区教育厅主办、内蒙古师范大学美术学院承办、艺朵云内蒙古美育在线协办的2021年普通高等学校美术教育专业本科学生和教师基本功展示活动中,美术与设计学院6名师生参加,共获一等奖1项,二等奖3项,三等奖12项。

设计类专业以市场需求为导向,强化实践教学环节,与地方企业、设计机构建立了深度合作关系,在品牌设计、乡村景观改造、文创产品开发等领域成果显著,多个设计方案被地方政府和企业采纳并投入使用。在课程的设置中注重文化传承与创新的融合,将中华优秀传统文化融入教学与创作之中,开设了“民间剪纸艺术”“皮雕艺术”等课程,引导学生深入研究传统文化元素、传统图案、民间工艺等,并将其运用到现代设计中。

三、教研成果:深耕教学重科研,成果转化提质量

(一)教师授课竞赛活动成绩显著

近年来,学院注重教师人才培养,充分发挥学科带头人和课程负责人的作用,积极进行专业建设,不断加大教学和科研投入,改善教学科研环境、努力提高教师学术自主发展能力。同时鼓励教师参加各级教学竞赛活动,以“教学相长”的提升路径持续推动专业教师的业务水平,近5年来取得了优异的成绩。

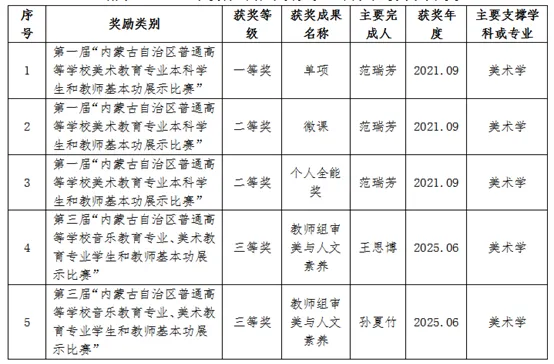

表1 近五年获得的省部级及以上代表性教学成果奖

(二)教师科研促进计划实施量质齐升

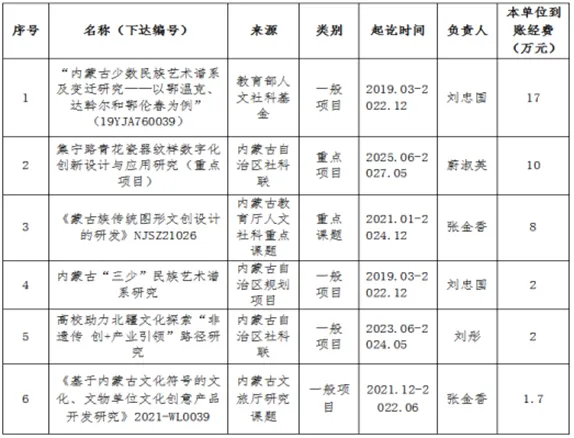

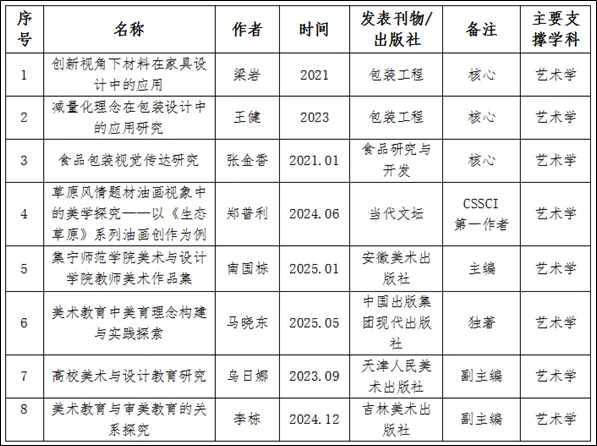

学院坚持以人才培养为中心,深入实施教师科研促进计划,通过科研反哺教学,实现教学科研协同发展。在科研项目申报、学术成果产出、艺术创作实践等方面取得显著成效,为提升人才培养质量提供了有力支撑。近5年来教师的主要成果包括:主持国家级课题1项,省部级课题20余项,市校级项目13项;发表核心期刊论文10篇,省部级论文50余篇;出版专著教材20余部。在艺术创作方面,教师作品入选国家级美展9次,获奖2次,省部级美展入选及获奖30余次;4名教师在内蒙古自治区首届和第三届普通高等学校美术教育专业本科学生和教师基本功展示比赛中分获一、二、三等多个奖项;1名教师荣获内蒙古自治区第五届社会哲学科学政府奖。这些成果充分展现了学院教师队伍科研能力的整体提升,为学院高质量发展奠定了坚实基础。

表2 近五年承担的代表性项目

表3 近五年发表(出版)的代表性学术论文、专著

表4 近五年获得的代表性科研奖励

(三)教师传帮带平台建设,带动取得丰硕成果

近年来,学院着力构建“教师引领、学生成长”的传帮带培养体系,通过打造专业竞赛指导平台、创作实践孵化平台和科研能力提升平台,形成了特色鲜明的人才培养模式。在“导师+项目”制的专业竞赛指导中,骨干教师团队指导学生获得内蒙古自治区美术教育专业基本功比赛一等、二等、三等奖共17项、“国青杯”等全国性艺术设计大赛奖项10项;通过“研究所工作制”教学模式,教师带领学生参与实际创作项目,3名学生作品入选内蒙古草原油画院写生展,4名学生参与自治区美协综合材料教学研究展,近百名学生作品入选各级美术与设计展览。实施“科研导师制”有效提升了学生的科研转化能力,这一平台体系的建设不仅培养了学生扎实的专业基本功和创新的艺术表现力,更促进了教师教学水平的整体提高,实现了教学相长的良性循环。

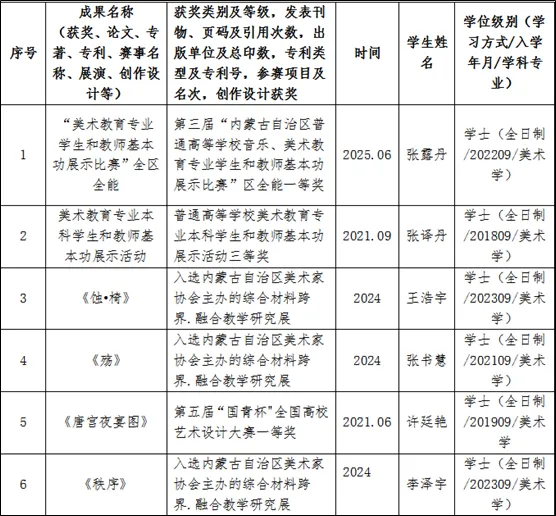

表5 近五年在校生代表性成果(仅填国家级、省部级的成果)

(四)非遗保护与传承投入力度持续增强

学院立足北疆区位优势,依托乌兰察布多民族交融与非遗资源富集优势,通过高层次艺术人才培养,推动非遗艺术元素的数字化转化与创新性传承,助力文化产业发展与民族艺术保护,努力将内蒙古非遗文化遗产保护与传承融入到校园文化建设和人才培养教育实践之中。近年来,学院依托非物质文化传承与保护研究所,于2022年、2023年、2024年分别获批自治区非遗培训项目(经费60万),聘请非物质文化遗产专家、传承人为兼职教授,开展“非遗内容进课堂”活动,将传统皮雕和剪纸技艺融入校园。通过展览、交流、培训、学生社团等多种活动,丰富“非遗”教育内涵,提高“非遗”教育水平。

四、产教融合:深化校企合作,共筑设计人才新未来

(一)专业研讨,探索人才培养新路径

通过不断优化人才培养方案与区域产业发展的高度契合性,人才培养方案以就业为导向全面升级,整个课程体系以实用技能为核心,以项目案例为驱动,以动手能力为突破点,以项目经验为学习目标,校企双方依据行业企业对专业人才的需求,重新对专业课程体系进行设计,将“企业的内容”以“实训的形式”来“完成对人才的培养”,全面提高学生专业实战能力。

在教学实施过程中校企双方进行了多次教学交流,详细研讨,专业人才培养方案多次更新,不断把专业前沿技术融入到教学中。合作过程中,校企共申请产学合作协同育人项目共3项;校企合作开展横向课题1项;引进产业项目案例多项(少数民族专业技术人才特殊培养),实现人才培养成果转化。

(二)校企共培,合力打造高水平“双师型”教师队伍

为培养“双师型”教师团队,合作企业提供课程赋能、企业实践、产业拓展、教育技术及信息技术应用等师资研修活动,为教师学习、实践提供了更广的途径。教师通过与企业共同参与实践教学,吸收企业一线技术经验,促进了教师知识结构、能力结构的改善和双师型教师队伍的建设。

(三)创新学习平台,推进创新创意人才培养

依托创新平台自化创意空间,承接行业企业的技术创新项目,结合地区文旅产业实际,创新开展教学,把企业的真实项目、产品设计作为学生创新创业项目训练计划、大赛设计以及毕业设计的内容,进一步帮助学生了解行业企业的实际需要。

学院积极组织学生参加行业大赛,通过以赛促教,提高了学生的创新精神与实践能力,推进了创新创意人才培养,也全面提升了教师的专业能力和大赛指导经验,教学质量逐年提升。

(四)深化基地建设,升级实训平台

为响应内蒙古自治区关于数字经济产业发展和促进大学生高质量就业等政策,应呼和浩特市新城区人民政府邀请,合作打造内蒙古算力与人工智能产教融合基地,培养数字经济产业技能人才,助力内蒙古数字经济产业发展。

基地周边京津冀国家技术创新中心、抖音集团(呼和浩特)AI数据服务生态产业园、百度智能云人工智能基础数据产业基地、呼和浩特数据标注基地等大型企业集中区,产业氛围浓厚,是学生实习实训的理想场所。

(五)强化就业指导,促进高质量充分就业

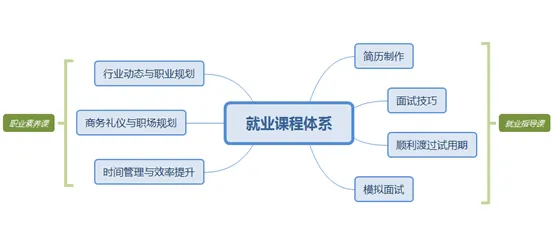

学院对学生进行全程化就业教育,将就业指导贯穿大学全过程,大一侧重职业规划,大二大三开展行业认知、技能培训,大四聚焦求职技巧(简历、面试、职场礼仪)训练,同时开设《职业竞争力提升》、《职场沟通》等实务课程,并邀请企业HR参与教学设计,提升学生的就业能力。

学院通过对接企业岗位需求,举办行业专场招聘会,组织区域性就业双选会等,拓宽就业渠道,提高就业率。

结语

美术与设计学院二十余年深耕不辍,以精准定位锚定发展航向,凭深厚底蕴筑牢育人根基。从专业体系的梯度构建到师资队伍的结构优化,从硬件设施的全面升级到 “三全育人” 的多元实践,学院始终紧扣区域美育需求与文化发展使命。

在教研领域,教学竞赛屡创佳绩,科研成果量质齐升,师生在国家级、省部级平台频频亮相,非遗传承与创新实践成效显著,彰显了 “教学研创用” 一体化的强劲发展态势。未来,学院将持续深化内涵建设,以更高站位谋划发展,以更实举措培育人才,为区域文化建设与艺术教育事业贡献更大力量。