一、学院概况

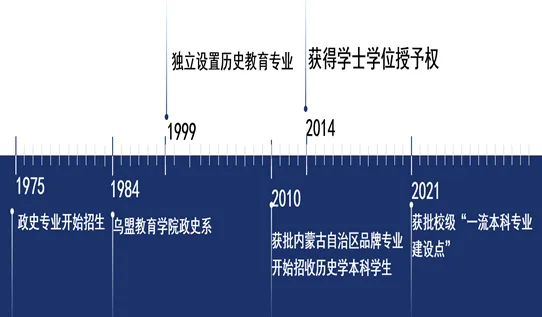

历史文化学院是集宁师范学院成立最早的院系之一。其发展历程可追溯至1975年乌盟师范学校(大专班)政史组;1984年乌盟教育学院成立后,正式组建政史系。1999年政史系专业分设,独立设置历史教育专业;2010年开始招收历史学本科学生;2014年获得历史学学士学位授予权;2021年9月历史文化学院成立,专业调整为仅设历史学一个专业。目前学院共5个教学班,在校生183人,2021年底历史学专业获批校级“一流本科专业建设点”。

学院现有专任教师13人,其中高级职称教师7人,占比53.8%;博士学位教师4人,硕士及以上学位教师占比达92.3%;“双师型”教师1人。设1个历史教研室,建有2个院级图书资料室,现有藏书约8000册、各类期刊1000余册。

二、党建引领:铸魂育人显担当

在校党委的坚强领导下,学院党总支团结带领全体师生,深耕边疆教育沃土,赓续师范教育优良传统,主动担当立德树人使命。始终以全面贯彻党的教育方针为根本遵循,以落实立德树人根本任务为核心主线,聚焦基础教育发展需求,将培养“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的“四有” 好老师作为终极目标。学院高度重视师德养成教育与铸牢中华民族共同体意识教育,紧扣“三全育人”综合改革与“五育并举”育人体系建设,以丰富多元的党团活动为重要载体,大力拓展第二课堂,打造了一系列内容充实、形式新颖的育人活动,营造了生动活泼的育人氛围。同时,学院将高质量就业作为检验人才培养成效的关键标尺,通过精准化就业指导、专业化岗位对接等举措,推动就业工作提质增效,取得了显著成果。

(一)师德养成教育显成效

学院党总支紧扣“三全育人”综合改革与“五育并举”育人要求,以丰富的党团活动为实践载体,以铸牢中华民族共同体意识为核心主线,围绕“一践行三学会”育人标准,大力推进第二课堂建设。一方面,学院创新实行“第二课堂”成绩单制度,将第二课堂活动纳入人才培养全过程,系统开展铸牢中华民族共同体意识主题表演、“课前十分钟”思政微课堂、“青春建功内蒙古”实践行动、“志愿服务耀北疆”公益服务等系列活动,强化思想引领与价值塑造;另一方面,精心策划覆盖专业能力、综合素质、文体素养等多维度的特色活动,包括师范生技能大赛、大学生职业规划大赛、“三笔字”书法大赛、古文技能大赛、人文知识竞赛、普通话比赛等专业能力提升类活动,以及心理剧大赛、校园歌手大赛、主题文艺晚会、民族团结历史故事演绎比赛、棋类与球类竞技赛等综合素质拓展类活动。通过多元化、体系化的第二课堂活动,不仅有效提升了专业学生的思想政治素质,帮助学生整合知识体系、拓展综合能力,更在实践中培养了学生的竞争意识与协作精神,让师德养成教育融入日常、深入人心,实现了价值引领与能力培养的深度融合。

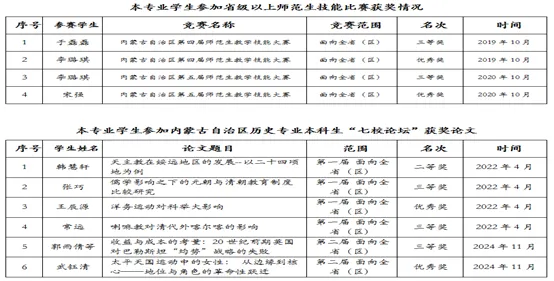

近五年,学院学子在各级各类竞赛与学术交流活动中屡创佳绩、成果显著:如在“华文杯”师范生教学技能竞赛、华北五省人文知识竞赛、内蒙古自治区师范生教学技能大赛、内蒙古“七校论坛”等省级及以上高水平平台展现过硬专业素养,斩获优异成绩;同时在校级“墨缘杯”三笔字大赛、大学生创新创业大赛、视频简历大赛、职业规划大赛、心理剧大赛等赛事中积极比拼,充分彰显综合能力,全方位展现了学院人才培养的扎实成效。

学院通过构建全方位、立体化育人体系,引导学生在服务社会的实践历练中坚定理想信念、锤炼过硬本领。这一过程不仅实现了铸魂育人与实践能力培养的双向赋能、同频共振,更让学生在知行合一中深刻体悟时代使命,充分彰显了新时代青年扎根基层、服务社会的责任担当与青春风采。

(二)高质量就业显担当

历史学专业自2010年正式招生,2014年迎来首届毕业生以来,人才培养成果持续显现。截至2024届,专业累计培养全日制本科生543人,整体就业质量稳步提升。

从就业方向看,以教育领域为核心去向,累计从教人数达345人,占毕业生总数的63.5%,成为就业主力群体;从教地域分布上,毕业生深度服务地方教育发展,以内蒙古自治区为主要就业区域,占比高达87%,同时有13%的毕业生赴自治区外就业,展现出一定的地域辐射力。

在升学深造方面,专业学风建设成效显著,累计有72人(约占毕业生总数15%)选择继续攻读更高学位。其中,59人已成功获得硕士学位,3人进一步取得博士学位,为历史学领域输送了一批高素质后备人才。

三、专业建设:内涵式发展筑品质

历史文化学院自成立以来,始终以内涵建设为核心推进专业发展。结合历史学专业特质,学院坚持以教学研究赋能教学实践,成功构建起多层次、立体化的教研体系。在课程思政创新、教师教学能力提升、一流课程培育、高水平教学团队打造、对外学术交流及教师师德师风建设等关键领域持续发力,不断追求办学品质的迭代升级。

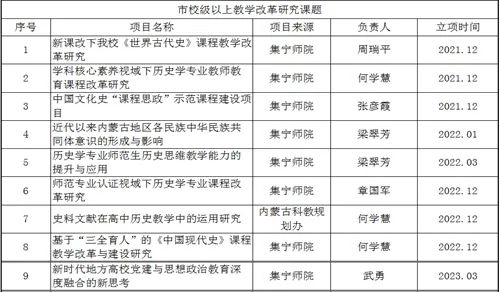

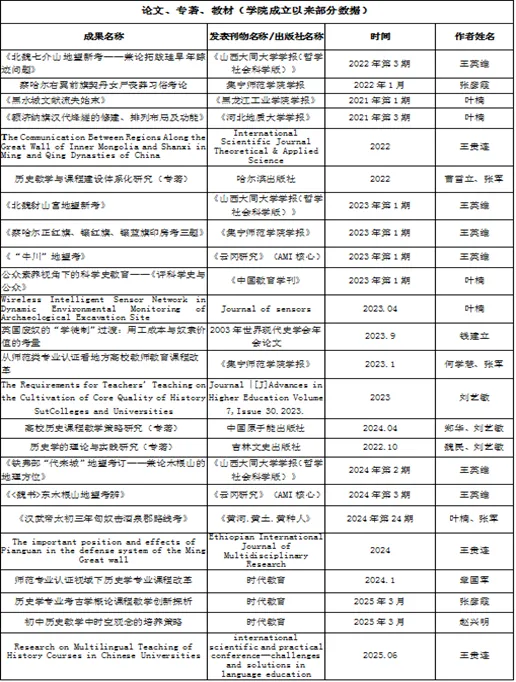

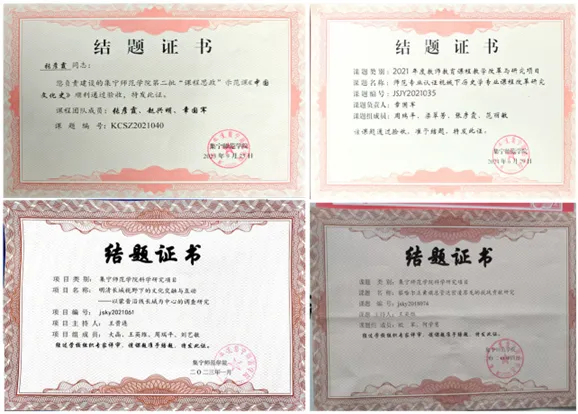

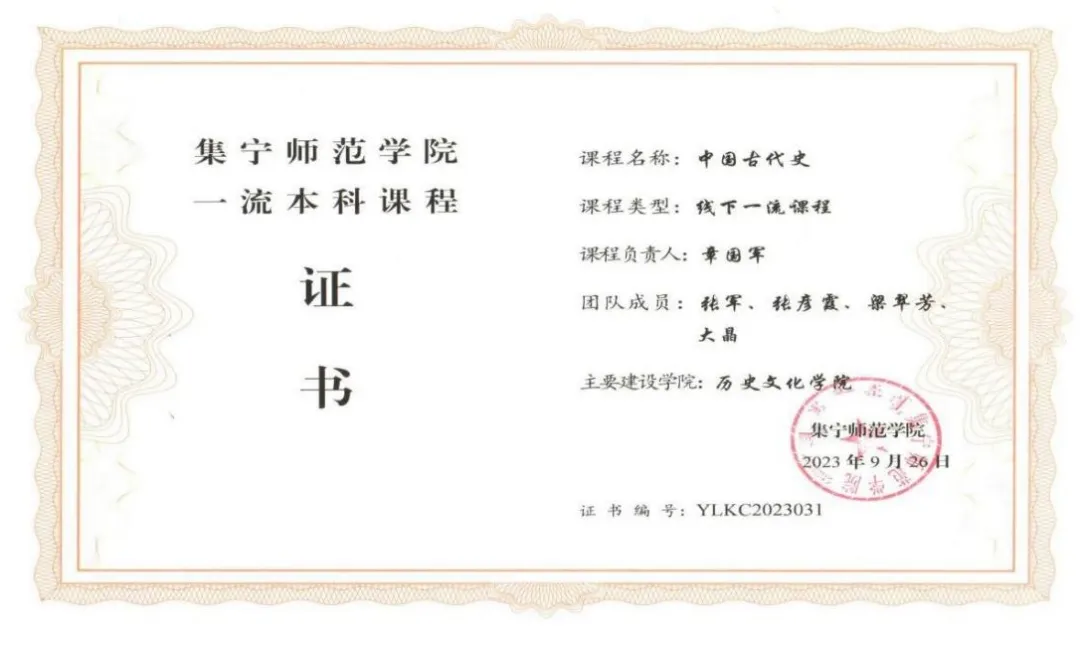

近三年,学院在教学科研领域成果显著:累计获批市校级及以上教学改革研究项目9项,出版学术专著4部,发表教科研论文32篇,荣获教学成果奖1项,成功立项校级线下一流课程1门;在各级教学竞赛中表现突出,于校级课程思政、教师教学创新大赛中斩获二等奖1项、三等奖2项及优秀奖多项。

学院科研活动深度融入知识创新、人才培养与社会服务全过程,切实发挥了支撑与引领作用。同时,学院紧跟时代发展步伐,以AI赋能教育为重要突破口,在现有一流课程建设基础上,重点聚焦世界史、教师教育及实践类课程,着力打造一批线上线下深度融合的优质课程,持续推动专业建设质量与办学品质的迭代提升。

四、人才培养:全方位育人铸根基

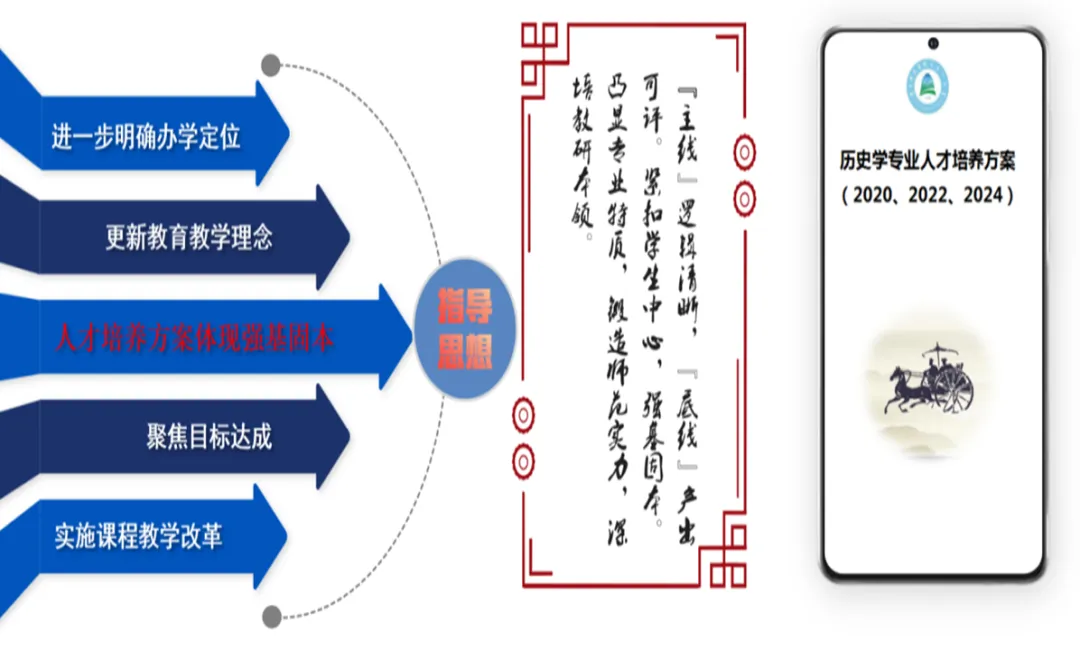

学院按照师范类专业认证标准与本科教育教学审核评估要求,以“紧握认证金标尺,反向设计优架构,正向施工筑品质”为专业建设准绳,进一步明确办学定位,更新教育教学理念,聚焦目标达成,实施课程教学改革,逐渐形成了具有历史学专业建设特色的培养体系。

(一)反向设计体现“强基固本”

在制定人才培养方案时,在培养目标、毕业要求、课程设置、课程目标达成评价保障体系等方面下足功夫,确保“主线”逻辑清晰,“底线”产出可评。以“紧扣学生中心,强基固本,凸显专业特质,锻造师范实力,深培教研本领”作为人才培养方案制定的基本指导思路,明确并凝练了培养目标、毕业要求指标点并做二级指标分解,合理制定课程体系。

在优化更新课程体系上,增加了专业核心课程与师范生技能课程的比重,以此达到强基固本的目的。逐步构建了“学科知识+课程标准+师范技能”的专业培养模式。建立了理论+实践,校内+校外,课内+课外等的学、训、赛一体化教师职业能力训练模式。

(二)正向施工凸显“学生中心”

坚持以“学生为中心”的育人理念,紧密围绕“产出导向”(OBE)与“持续改进”理念,注重在选择导师方式的自主性、专业选修课程选择的兴趣性、学生导师参与实践教学的主动性、学生参与师范技能大赛评委的实践性、课程三阶段考评任务(课前、课中与课后)的过程性、第二课堂多维度育人的实效性等方面构建以学生发展为核心的培养体系,通过制度设计与教学改革双轮驱动,确保学生真正成为学习与发展的主体。

(三)内部评价坚持“产出导向”

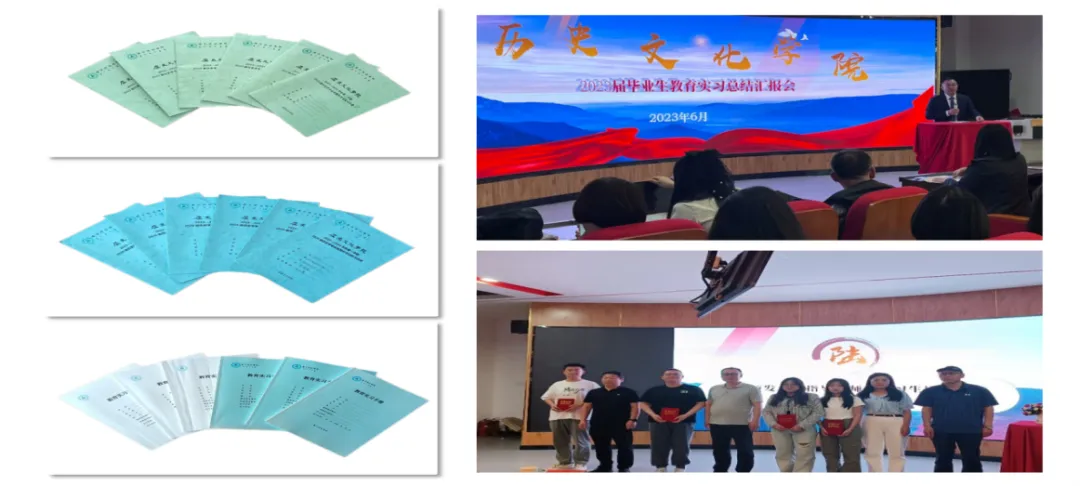

以完善制度建设为统领,构建与新时代本科教育标准深度契合的质量评价体系,重点强化专业建设的质量监控机制(课程教学/教育实践/学习成果)、达成情况评价机制(课程目标/毕业要求/培养目标)、持续改进机制(基于评价结果的改进)的系统性建设。在此框架下,着重构建“三习一体化”实践体系,通过见习、实习、研习的有机衔接与评价闭环,实现实践能力培养与毕业要求达成的精准对接。

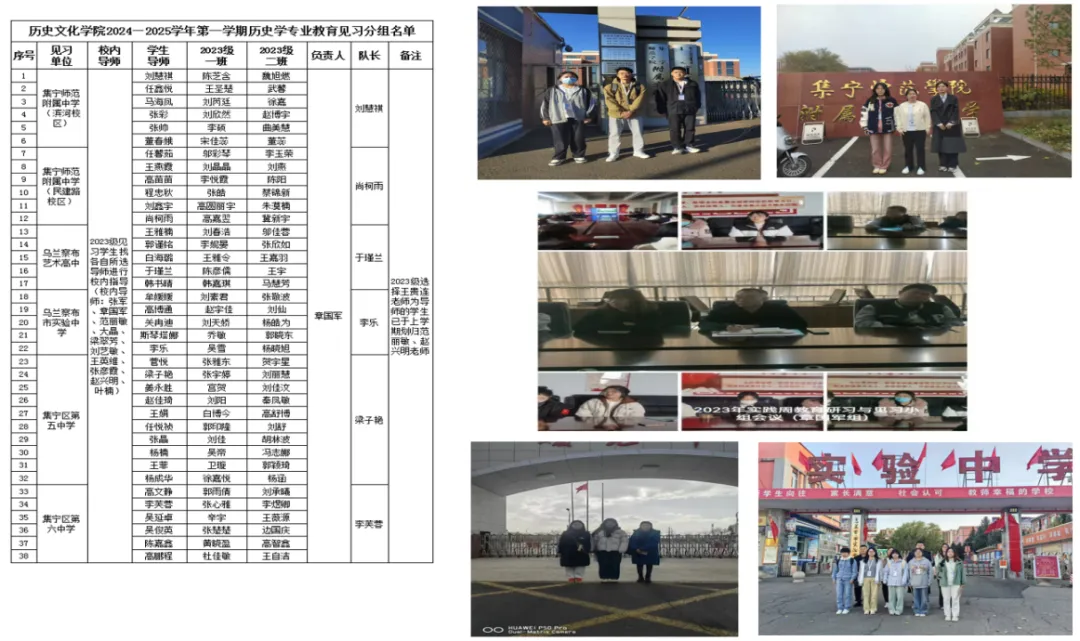

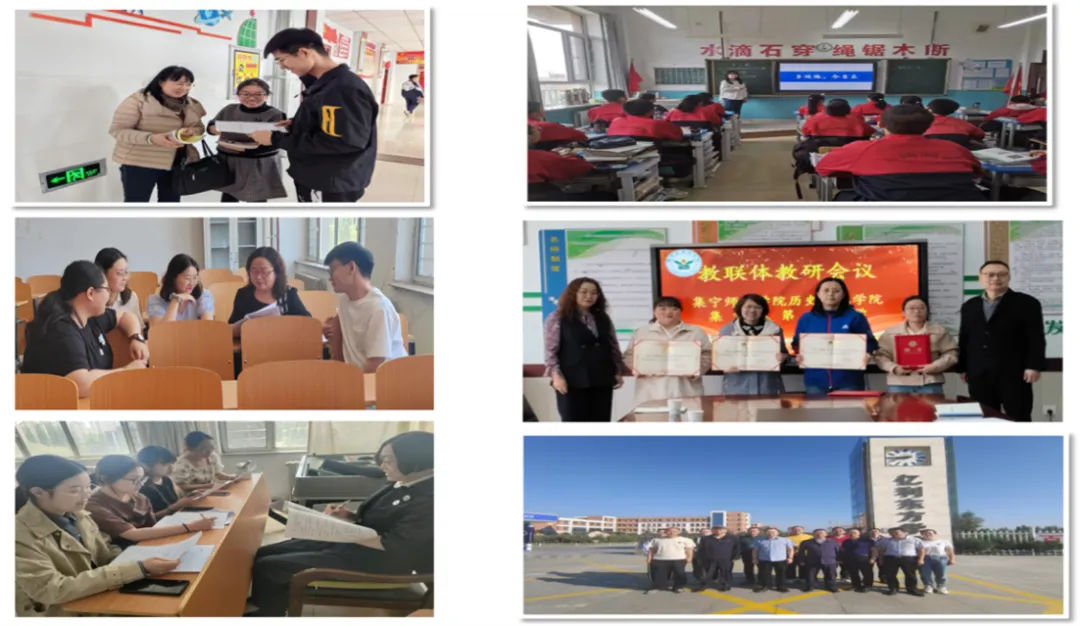

在教育见习中,创新构建教育见习与专业见习深度融合模式。教育实践周期间,将教师教育类课程与技能训练课程内容深度嵌入见习活动,利用实习基地的基础教育资源以及省外(例如西安、山西等地)和乌兰察布地区的历史文化名胜古迹资源,构建“课堂知识—教育实践—社会认知”的三维转化路径。实施了“朋辈领航”机制。通过让高年级学生担任见习“导师”与校内导师协同引领见习活动,该机制既凸显“学生中心”的培养理念,又有效缓解传统见习中指导教师配比不足的现实困境,实现实践指导效能与学生能力培养的双向提升。

在实习阶段构建“双导师”机制,由校内导师与中学实践导师依据工作方案及“三方协议”,从师德修养、听课看课实践、小组评课研讨、登台试讲演练、教学设计优化、课堂实施把控、班级管理实践、中期检查反馈、实习总结提升、成绩综合评定等维度对学生进行培养与考核,将“一践行三学会”的要求充分融入实习考核的各个环节,形成系统化、全过程的实习培养体系。

研习阶段秉持“实践问题课题化”导向,教育实习返校后,在学校教师指导下,依托实习中生成的教学设计、教学视频、课例分析、调查报告等实践成果,通过小组讨论、专题研习等形式,围绕教学工作、班主任管理、教研工作开展教学观摩、案例研读与讨论交流,在强化实践反思与理论提升的过程中,助力实习生初步形成教师专业发展意识,基本具备教育教学研究能力。通过构建“三习一体化”实践体系与完善评价机制,实现从“重过程参与”到“重产出成效”的评价转向,确保人才培养质量的持续提升与师范专业认证标准的有效落地。

五、服务地方:专业赋能区域发展

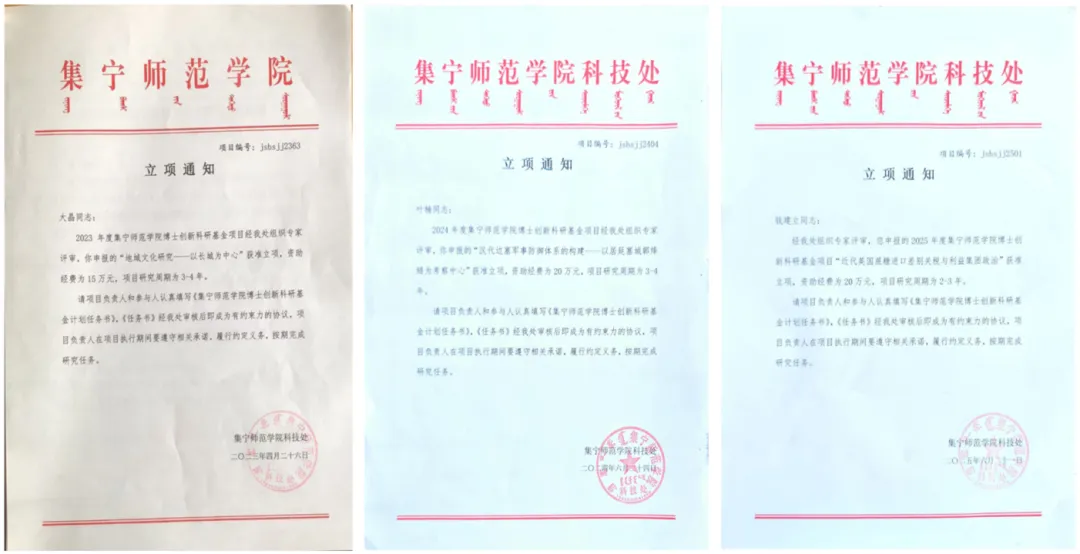

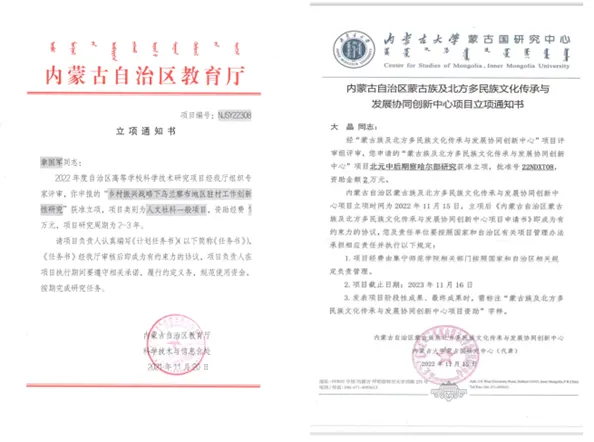

学院始终坚持学科发展与地方服务深度融合,以三项博士基金项目为核心依托,并充分整合乌兰察布市北疆文化研究基地、乌兰察布历史文化研究所、集宁师范学院北疆文化研究院、集宁师范学院铸牢中华民族共同体意识基地等优质平台资源,成功申报 “蒙古族及北方多民族文化传承与发展协同创新中心”,以及多项内蒙古自治区社会科学基金创新平台专项项目,为学院服务北疆地区发展开辟了全新局面。

同时,学院积极拓展合作网络,深度联动乌兰察布市文旅局等地方政府部门,以及乌兰察布博物馆、乌兰察布民俗博物馆、集宁区档案馆、察右前旗文保中心等企事业单位,围绕集宁路、乌兰察布区域历史地理、长城史文化等核心领域的历史文化建设展开重点研究,为地方文化繁荣兴盛与经济高质量发展提供了专业、有力的学术支撑与实践助力。

课程体系构建深度凸显学科建设的地方性内涵,专门增设《察哈尔历史概论》《察哈尔文化概论》《中国古代北部边疆史》《中国北方民族历史与文化》《北疆历史文化专题》《蒙古史专题》《内蒙古地方近代史》等特色地方课程,强化地域文化与学科知识的融合渗透。在毕业生毕业论文创作中,多数专业性论文紧密对接科研项目,以区域史研究为核心展开深度探索,通过扎实的智力成果输出,为地方发展持续提供专业学术支撑。

六、结语

历史文化学院始终以全面贯彻党的教育方针为根本,以落实立德树人为根本任务,紧抓教育部新一轮本科教育教学审核评估契机,紧密对接新时代教育强国战略需求,充分释放历史学专业育人与研究的独特价值。学院在坚守 “师范” 办学底色的同时,更聚焦学科建设提质与学生实践能力培养,通过深化师德养成教育、推进铸牢中华民族共同体意识工作、助力北疆文化传承发展、服务民族地区基础教育升级,锚定目标、持续精进,以“明日之师”的标准严把“今日培养”质量关。

未来,学院将朝着三大方向笃定前行:让专业成为守正创新的引领者,在学科建设中夯实历史教育根基,以前沿教育理念推动课程体系深度革新,于传承中开拓史学教育新境界;让教师成为基础教育的研究者,深入中小学教学实践一线,将学术研究成果转化为课堂教学创新方案,以科研力量反哺基础历史教育质量提升;让学生成为历史教育的卓越者,通过系统专业训练筑牢史学功底,在教育实践中锤炼过硬教学技能,以知行合一的姿态成长为民族地区基础教育领域的骨干力量。