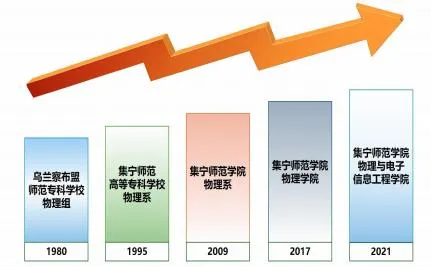

一、物理与电子信息工程学院概况

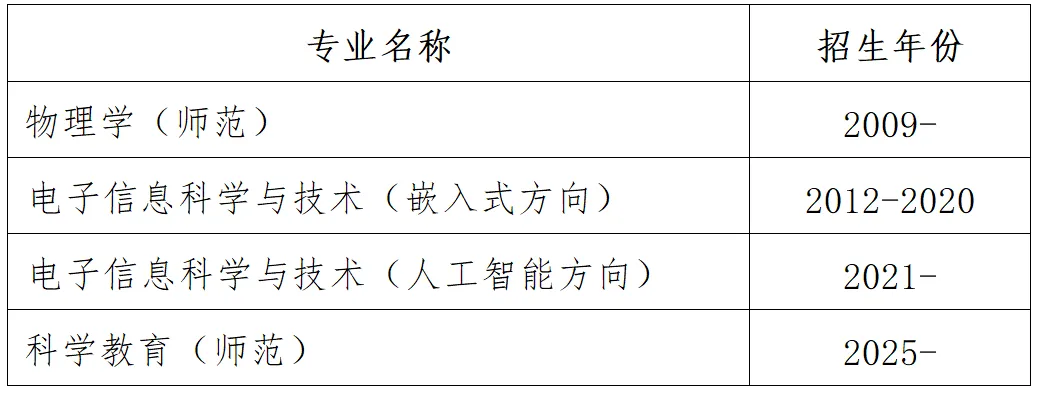

物理与电子信息工程学院现有物理学、电子信息科学与技术、科学教育3个本科专业。物理学(师范类)专业获批内蒙古自治区首批一流本科专业建设点,电子信息科学与技术专业是校级一流本科专业,应用物理学专业是转型发展建设试点专业(集群),科学教育专业是2024年度教育部备案、获批的新专业。学院现有教职工41人,其中教授6人、副教授14人、中级17人,专任教师中博士占比24.3%,硕博占比87.8%。近年来,学院教师队伍素质稳步提升,全员参加教学改革和科学研究,主持国家级和省部级科研教研项目共50多项,校级课题70多项, 指导大学生创新创业训练项目40多项(其中国家级、自治区级以上20多项)。 发表论文260多篇(其中SCI收录25篇,EI收录15篇,专业核心期刊25篇 ) ,主编或参编高校统编教材30多部。申请发明专利、实用新型专利40多项,注册计算机软件著作40多项。担任全国或省级学术团体领导职务的专家5人,入选内蒙古自治区321人才工程第三层次人选1人,自治区优秀科技工作者1人,自治区杰出人才奖1人,自治区高校本科教学名师1人,自治区高校本科教坛新秀1人。学生在“挑战杯”、“互联网+”、“华夏杯”、“格致杯”等科创竞赛中,参赛规模和获奖数量稳居全校首位。

表1:现有本科专业及招生年份

二、人才培养举措及成效

(一)党建引领铸魂育人、实践品牌彰显担当

物理与电子信息工程学院党总支坚持以党建为引领,推动党的建设与学院发展深度融合,充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,构建起多维度、立体化的育人格局。

学院扎实推进“双带头人”工程,着力把教师党支部书记培养成教学科研骨干,把教学科研骨干培养成教师党支部书记,同步强化党员与业务骨干的双向培育。健全“党总支—党支部—党小组”三级联动机制,将党的教育方针贯穿教育教学全过程,在专业建设、课程改革、平台搭建等关键领域凝聚工作合力,为学院高质量发展提供坚强政治保障。教师支部与学生支部先后获评市级“坚强堡垒”支部。

与此同时,党总支聚焦“三全育人”、“五育并举”,以党团活动为载体打造特色实践品牌。依托“理论宣讲团”“志愿服务队”“党员先锋岗”等平台,组织学生深入宿舍、社区、中小学及乡村,开展志愿服务、科普宣讲、政策解读、红色研学等实践活动,推动思政教育与专业实践有机结合。通过引导学生在服务社会中坚定理想信念、锤炼过硬本领,实现铸魂育人与实践能力培养的双向赋能,充分彰显新时代青年的责任担当。

课程思政海报展示

(二)深化专业集群升级、课创思政数智赋能

学院深入贯彻“学生中心、成果导向、持续改进”的教育理念,以产教融合战略为牵引,构建“政企校研”四方协同育人机制,形成“认证引领、集群发展、特色鲜明”的人才培养新模式。

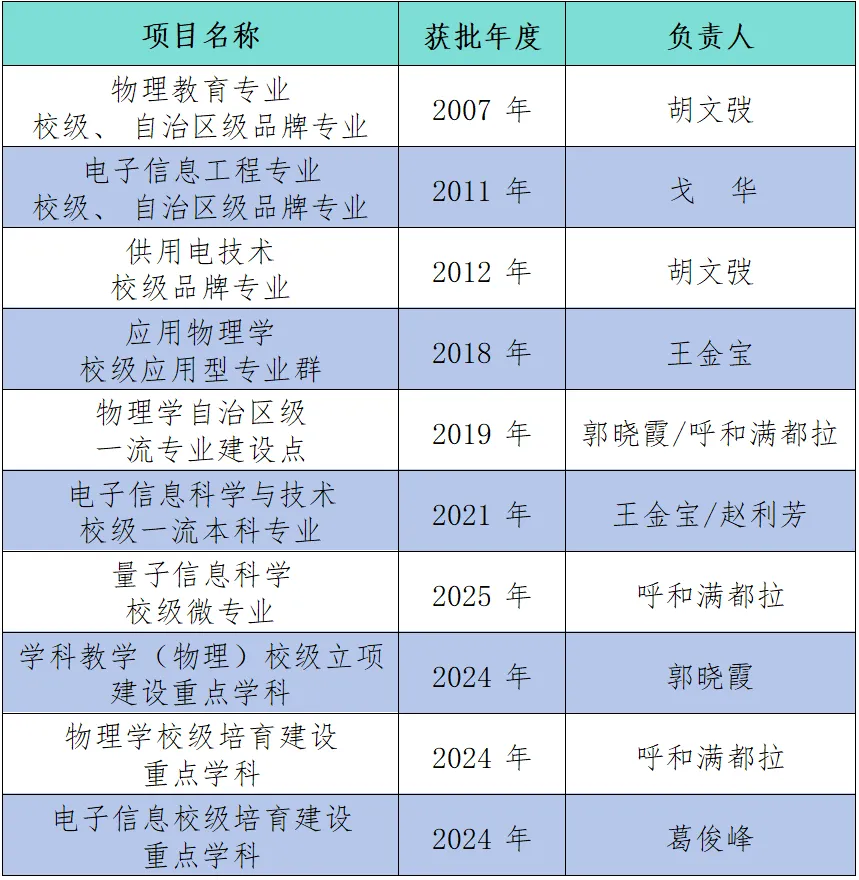

专业建设层面,以自治区级一流专业建设点(物理学)和实验教学示范中心为核心,辐射校级应用型专业集群与微专业(量子信息科学等),打造“基础文理+前沿交叉”的专业生态;物理学专业率先通过师范类二级认证,电子信息科学与技术专业工程认证进入冲刺阶段,实现专业内涵与行业标准深度对接。

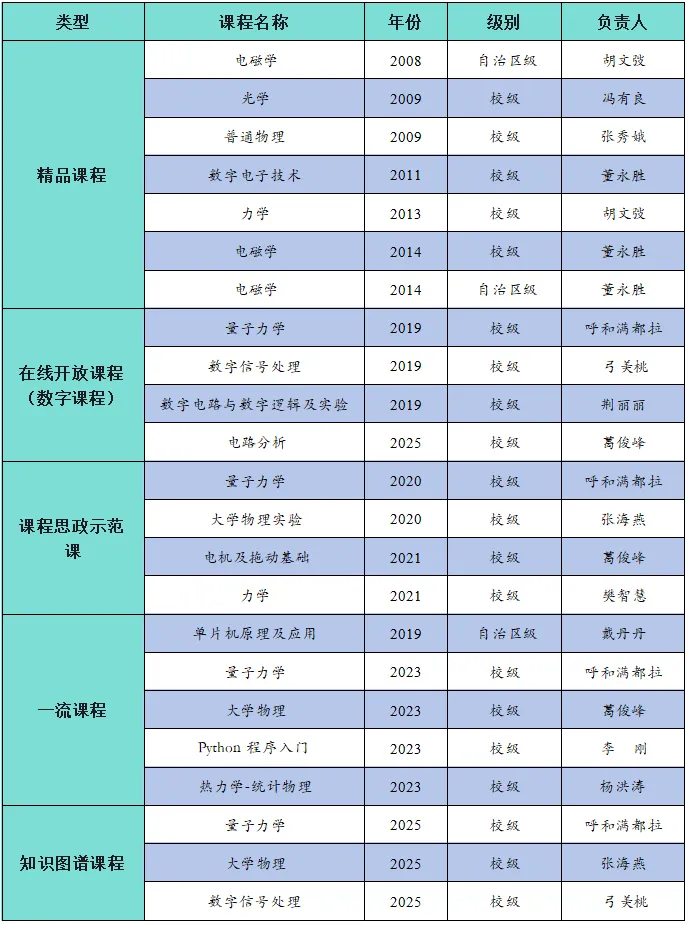

课程建设层面,创新构建“精品-在线-思政-一流-知识图谱”五维课程体系,获批自治区级课程7门、校级课程46门,覆盖物理、电子信息等学科;依托量子力学知识图谱课程、课程思政示范课(如《电机及拖动基础》)等标杆项目,形成“理论扎实、技术前沿、价值引领”的教学特色,人才培养质量显著提升。

表2:学科专业建设成效

表3:课程建设成果

(三)平台筑基产教融通,研教互促质效双升

学院以“教学-科研-产业”三位一体发展模式为核心,通过“自治区级平台引领、校级平台支撑、校企合作延伸”的学科生态体系建设,形成人才培养与产业需求精准对接的闭环。依托7大实践教学与科研平台(如自治区级实验教学示范中心、重点实验室及人工智能产业学院),构建“基础研究-技术开发-产业应用”全链条创新体系,近三年累计承担省部级以上科研项目12项、青年人才计划3项,形成稀土掺杂电催化材料、储能飞轮系统优化等特色研究方向,实现光纤耦合器件制备、无人机电机控制等技术产业化应用,服务区域新能源、智能制造产业高质量发展。

学院深化“政企校研”协同育人,通过教育部产学研项目群(如中国高科供需对接项目、AIGC技术赋能社区教育等),推动课程改革与产业技术深度融合。以《FPGA数字系统设计》等课程为例,联合企业开展实践教学创新,学生工程实践能力显著提升;通过“高校青年科技英才”计划培育骨干教师2人,校企联合攻关储能飞轮电机控制、低维材料输运性质等技术难题,形成“课程建设-科研创新-成果转化”良性循环。近五年输送复合型人才超千人,为地方产业输送核心技术支撑,彰显产教融合双向赋能成效。

表4:教学中心、科研平台成果

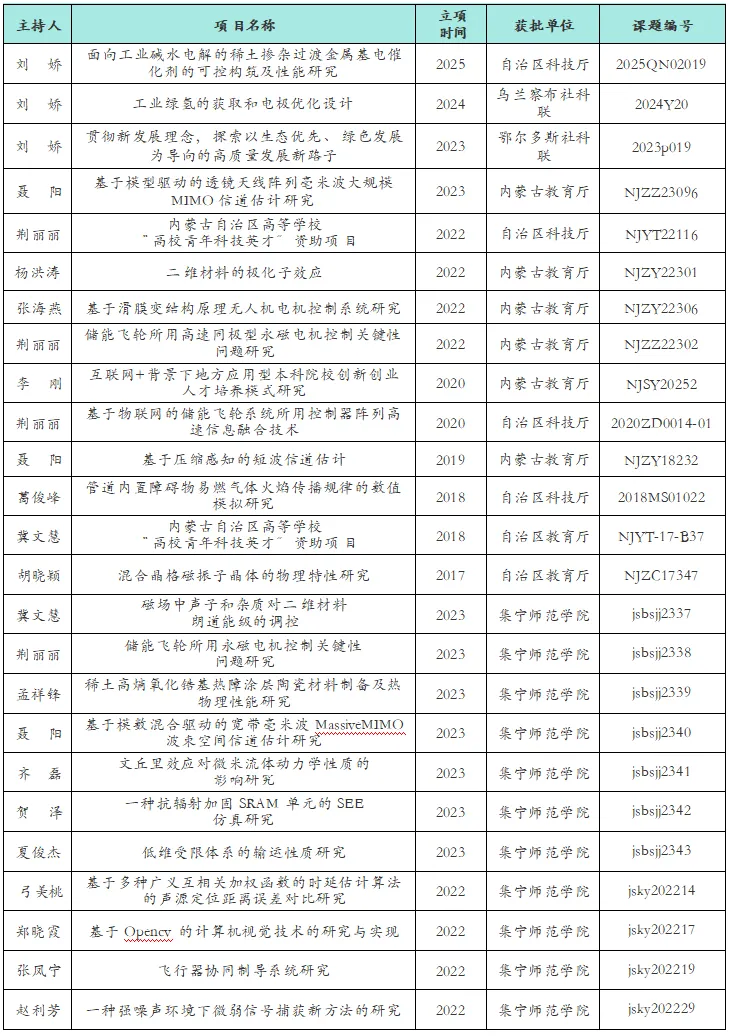

表5:科学研究项目成果

表6:产学研研究项目成果

(四)教学工作质量卓越、创新驱动促进发展

学院以“质量立院、创新强基”为导向,构建“团队引航、教研赋能、实践铸魂”三位一体育人体系,形成全链条质量提升路径。以教育教学研究课题为理论根基,聚焦人工智能、课程思政等前沿领域开展创新探索;通过大学生创新创业训练推进成果转化,培育新工科领域创新实践能力;依托自治区级教学团队与校级交叉学科团队,重构“核心骨干+青年英才”师资矩阵,优化课程体系与实践平台;最终通过学科竞赛检验育人成效,构建三级竞赛体系激发创新思维。四维联动实现“以研促创、以创强教、以教助赛”的良性循环,推动教学资源整合与科研反哺教学,有效提升人才培养质量,为区域发展输送创新型应用人才。

1.教学团队建设:梯队优化,协同育人

学院打造“核心骨干+青年英才”教学团队矩阵,获自治区级教学团队1个、校级优秀团队6个,涵盖基础物理、电子信息、交叉学科等领域。2011-2018年连续培育校级团队5个,2015年基础物理团队晋升自治区级,2018年创新实践团队、理论物理团队双立项,2023年新增物理前沿交叉学科团队、课程思政团队。团队负责人中,胡文弢领衔基础物理团队获“十二五”全区教学质量先进集体,呼和满都拉牵头课程思政与创新创业团队,形成“传帮带”梯队结构。通过团队建设推动教学资源共建共享,支撑省级以上教改项目占比超60%,彰显教学组织力与创新力。

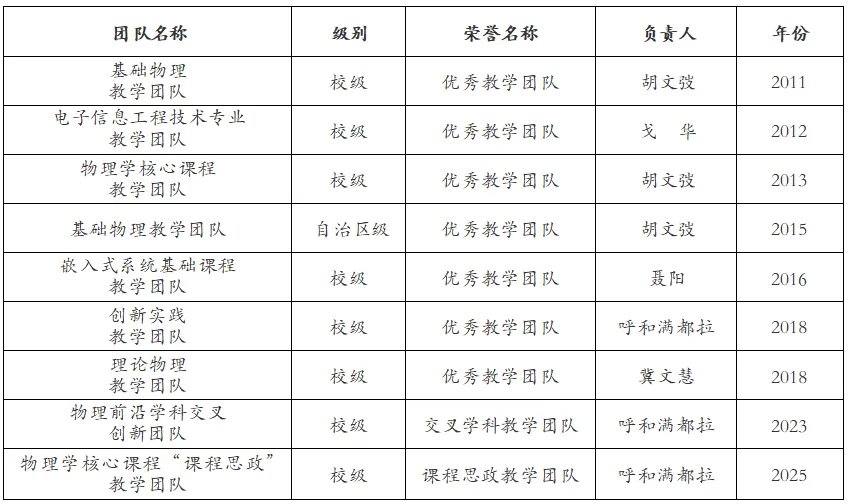

表7:教学团队建设成果

2.教育教学研究课题:以研促教,成果丰硕

学院以教学研究赋能教学实践,构建多层次教研体系。近五年获批国家级教改项目2项、省部级教改项目10余项、市厅级教改项目10余项、校级教改项目20余项,覆盖人工智能、课程思政、教育数字化等前沿领域。2023-2024年集中立项教育部“社创融教”社区教育创新课题、教育部高等教育司课题、教育部学生司等项目5项,内蒙古自治区“十四五”规划基础教育课题3项,内蒙古教育学会基础教育课题7项,形成“基础研究-技术开发-产业应用”全链条创新。累计发表教研论文100余篇,获自治区级教学成果奖1项、市厅级成果奖10余项、校级成果奖10余项,实现理论突破与实践转化的双向驱动。

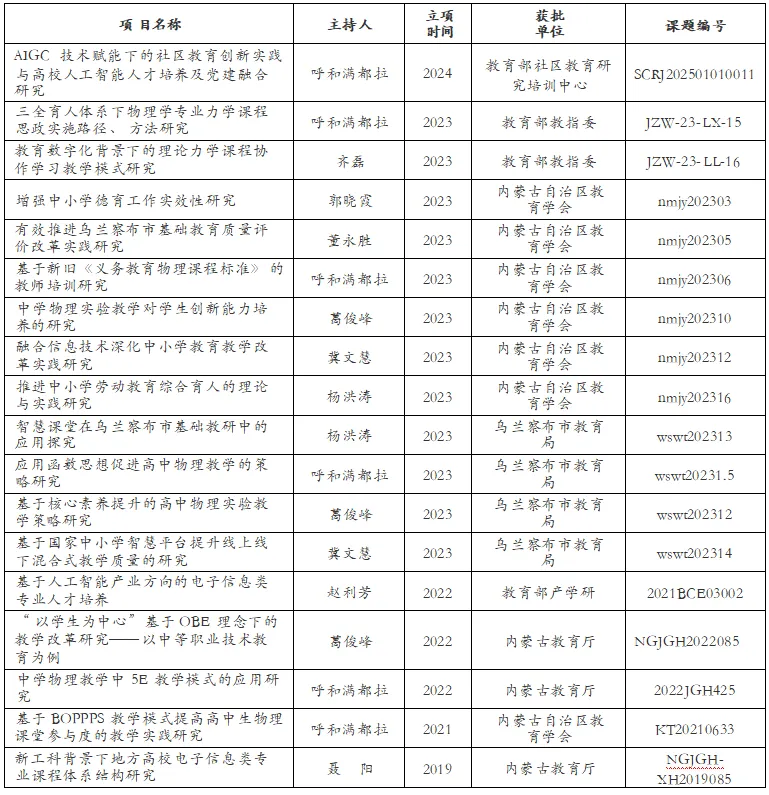

表8:教育教学研究课题

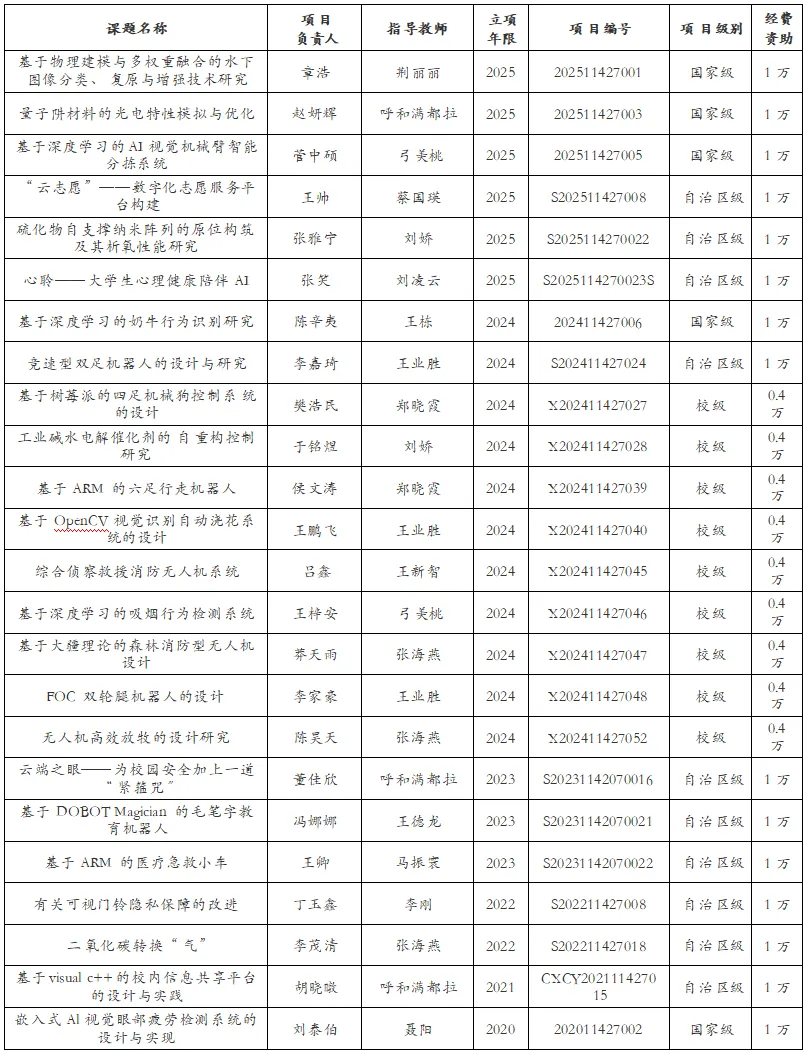

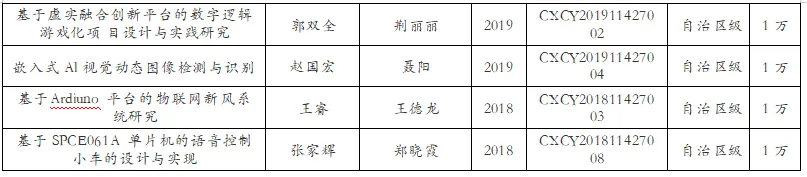

3.大学生创新创业训练:知行合一,育创结合

学院通过“课题研究-竞赛实践-成果转化”路径、双创教育改革,培养学生解决复杂工程问题的能力,形成教学与产业需求深度融合的育人模式。近五年立项国家级大创项目2项、自治区级项目5项、校级项目20余项,涵盖人工智能、机械设计、社会服务等领域。2025年集中获批国家级项目3项(如水下图像分类、量子阱材料模拟)、自治区级项目3项(如AI视觉分拣、心理健康陪伴AI),校级项目聚焦机器人、无人机等新工科方向。累计获经费资助国家级5万元、自治区级14万元,校级10多万元。

表9:大学生创新创业训练项目

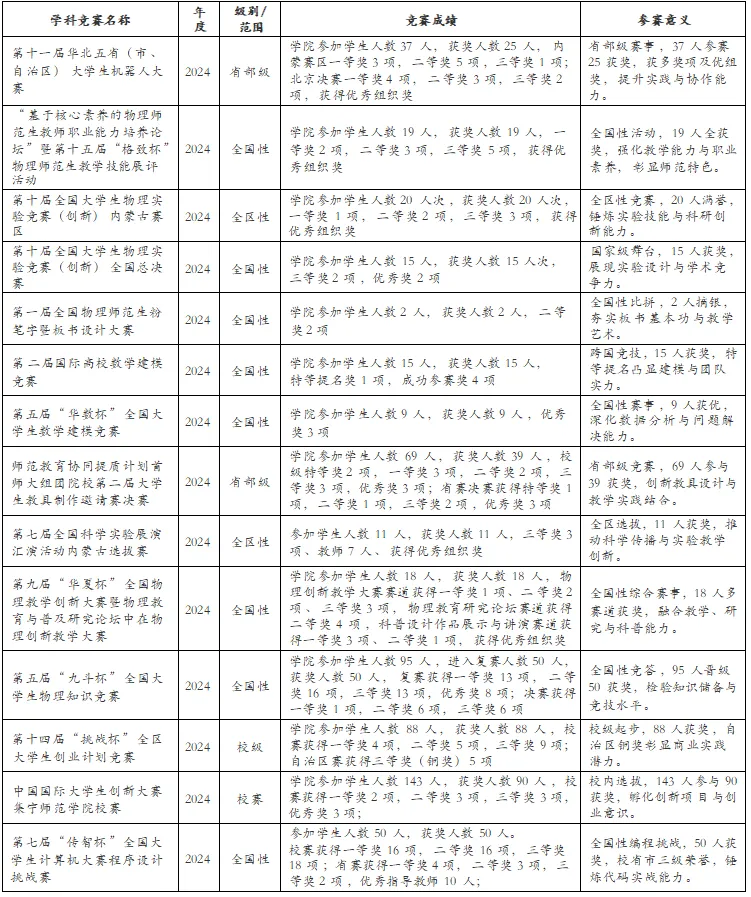

4.学生学科竞赛:赛练结合,创新争优

学院以学科竞赛为载体,构建“赛练结合”实践体系,通过“校-省-国”三级竞赛体系,学生实践能力、创新意识与团队协作能力显著提升,充分彰显“以赛促学、以赛促创”的育人实效。以2024年为例,全年累计组织学生参与各级竞赛14项,覆盖理工、师范、创新创业等领域,参赛学生达600余人次,获奖人次超300人,其中全国性竞赛获奖占比达65%。在第五届“九斗杯”物理竞赛中,95名学生晋级复赛,50人获奖,决赛斩获一等奖1项;全国性赛事如全国物理实验竞赛、国际数学建模竞赛等,获奖率均超80%,特等提名奖、国家级三等奖等高层次奖项频出。校级赛事如“挑战杯”校赛吸引88人参赛,孵化自治区级铜奖5项;师范类竞赛中,物理教学技能展评、粉笔字大赛等实现“参赛即获奖”,凸显师范特色。

表10:学科竞赛成果(2024年度)

5.考研升学成效显著,学风建设成果斐然

学院始终将考研升学作为高质量就业的重要抓手,通过实施“考研导师全覆盖”“复试调剂精准帮扶”等机制,构建“教师引领+朋辈互助+资源保障”三位一体的考研服务体系。近五年物理学专业考研上线率一直保持在30%左右,2024年上线率达45%,居全校首位,其中80%左右的学生被“双一流”高校录取。同时深化学风建设,开展“书香校园”读书工程、学术前沿讲座等活动,营造“全员学习、全程奋进”的浓厚氛围,实现考研成果与学风优化双向赋能。

表11:历年物理学专业各年级读研学生人数统计表

三、总结

学院在本科教育教学工作中展现出了雄厚的实力和独特的魅力。学院概况全面而详实,从专业设置到师资队伍,无不体现出深厚的底蕴与蓬勃的生机。办学思路与目标定位清晰明确,坚定贯彻立德树人的根本任务,积极融入地方发展战略,致力于培养各类优秀人才。在人才培养举措及成效方面,更是亮点纷呈,党建引领铸魂育人、实践品牌彰显担当,深化专业集群升级、课创思政数智赋能,平台筑基产教融通、研教互促质效双升,教学工作质量卓越、创新驱动促进发展。这一系列举措的实施,有效提升了人才培养质量,为区域发展输送了大量创新型应用人才。此次本科教育教学审核评估,是学院发展的新起点,我们将以此为契机,继续深化改革,不断创新,努力打造更加优质的教育教学体系,为地方经济社会发展作出更大的贡献!

![]() 蒙公网安备 15090202000052号

蒙公网安备 15090202000052号

![]() 蒙公网安备 15090202000052号

蒙公网安备 15090202000052号